山东省文物考古研究院在稷下学宫、付大门墓地发掘工地举行“文化和自然遗产日”主题活动

今天(6.11)是全国第17个“文化和自然遗产日”,主题为“文物保护:时代共进 人民共享”。在临淄区齐都镇小徐村稷下学宫考古现场,临淄区和山东省文物考古研究院齐故城遗址考古队共同举办2022年文化和自然遗产日主题活动暨齐国故城遗址公园稷下学宫考古项目成果展示活动。区政协主席、齐鲁化工区工委副书记张召才,副区长高晋,山东省文物考古研究院齐故城遗址考古项目领队董文斌出席活动,齐都镇中层干部和各村委主要负责人参与活动中。

高晋副区长致辞

王鹏书记致辞

活动现场

参观发掘现场

董文斌队长讲解出土文物

活动中,与会领导为“齐文化对话新时代文明实践研学基地”揭牌并向齐故城遗址考古项目队员赠送齐文化书籍。

王召才主席和高晋区长为研学基地揭牌

临淄区领导向考古队员赠书

考古队与齐都镇互赠礼物

稷下学宫是世界上最早公立大学和政府智库,自2017年以来,省文物考古研究院综合文献、考古勘探、考古发掘以及年代测定等诸多方式方法进行考古发掘,目前认定位于淄博市临淄区齐都镇小徐村西的齐故城小城西门外建筑基址群,为稷下学宫遗址范围。遗址整体略呈长方形,东西约210米,南北约190米,总面积约4万平方米。夯土建筑基址分布规律,呈四排,北部三排多为大型建筑,南部一排多为小型建筑和连廊建筑。

今后我院和地方政府将紧紧围绕文化和自然遗产日“文物保护:时代共进 人民共享”的主题,重点挖掘齐文化文物、遗址和非物质文化遗产等历史文化资源,加强齐文化遗产保护和研究工作,真正实现齐文化在新时代的传承创新发展、破题发展。

(董文斌供稿)

付大门墓地

为宣传展示聊城付大门墓地考古发掘成果,增强全社会文物保护意识,山东省文物考古研究院聊城付大门墓地考古队联合聊城大学历史文化和旅游学院于2022年文化和自然遗产日前一天在聊城付大门墓地发掘现场举办考古工地开放日活动。山东省文物考古研究院聊城付大门墓地全体考古发掘人员,聊城大学历史文化和旅游学院官士刚副院长,聊城大学历史文化和旅游学院2021级全体学生,聊城市文物事业服务中心相关领导及聊城电视台、齐鲁晚报等媒体记者参与了此次活动。

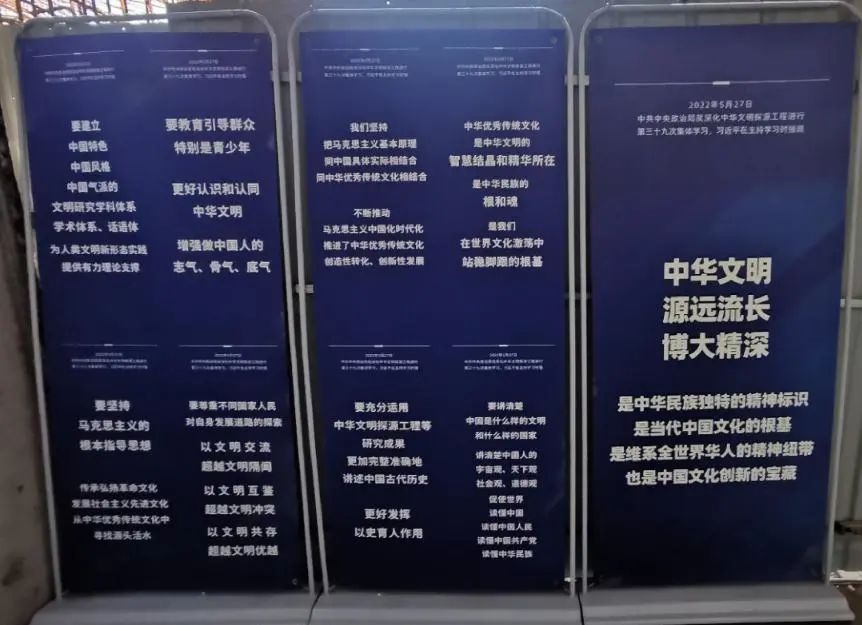

活动开始前,在发掘现场先由官士刚副院长带领参加活动全体成员学习习近平总书记在中共中央政治局第三十九次集体学习时的讲话,并简要介绍举办这次活动的目的,即贯彻全面加强历史文化遗产保护,凝聚社会共识。

接下来由聊城付大门墓地考古队执行领队刘文涛、副执行领队刘禄带领参观考古发掘现场。在M1—M3前,刘文涛详细讲解了圆形穹窿顶墓和舟形墓,墓道,墓门、甬道、墓室,墓圹都一一为公众指出。在发掘区探沟旁,看着一条条地层线,公众们都充满了好奇,刘禄为公众讲解地层剖面和地层累积的成因、过程,公众们听得入迷,当讲到公众们所踩的地面据现地表6米左右,是唐代的地面时,公众群众发出惊叹声,说有种穿越感。再接下来是让公众参观和体验探铲勘探活动。刘文涛介绍探铲的起源发展和勘探方法原理,并由考古队员现场示范了勘探打孔和辨认土样等勘探环节。

最后一项活动是带领公众参观聊城付大门墓地考古队“扎根田野,不忘初心”田野考古工作图片展,公众们通过一幅幅图片了解了真实、辛苦的田野考古工作。

活动结束后,聊城大学历史文化和旅游学院的学生们纷纷表示原来的地层学、墓葬形制都是在课堂和书本上听、看,通过此次现场活动,抽象的理论变得直观,同时也了解到真实的田野考古工作并没有想象的那么浪漫,是考古人的艰辛付出,才换来这一批批珍贵的文化遗产。通过此次走进考古现场活动,他们对聊这座中国历史文化名城的历史文化有了更直观的认识,也增强了热爱家乡,热爱文化遗产的热情。山东省文物考古研究院聊城付大门墓地考古队在文化和自然遗产日联合聊城大学历史文化和旅游学院举办这次活动,让在校大学生走进考古现场,其目的也是向他们宣讲文物保护人人有责,文明薪火带带相传。

聊城付大门墓地简介

聊城付大门墓地是为配合聊城市东昌府区付大门村棚户区改造前期考古勘探中新发现的遗迹。山东省文物考古研究院自2022年3月进驻该工地进行了配合性发掘。至今发掘工作已接近尾声,共清理各类唐代中小型砖室墓葬39座,砖砌水井2口、灰坑5个,出土各类陶、瓷、骨、铜等材质文物40余件套。该墓地已发掘墓葬中,有8座为纪年墓,为鲁西乃至山东地区的唐墓研究提供了重要标尺。

山东考古

山东考古 山东省文物考古研究院

山东省文物考古研究院