山东省文物考古研究院召开琅琊台遗址考古新发现论证会

2024年12月21日,山东省文物考古研究院、青岛市文物保护考古研究所在青岛市黄岛区召开琅琊台遗址考古发掘成果研讨会,来自山东大学、中国社会科学院、国家博物馆、浙江省考古研究院、江苏省考古研究院等单位的专家和山东省文化和旅游厅、青岛市文化和旅游局、青岛市黄岛区文化和旅游局的领导共约20人参加会议。

根据会议安排,上午参观青岛市黄岛区琅琊台遗址考古发掘现场,下午举行专家研讨会。

上午9点30分,专家们抵达琅琊台遗址发掘现场,琅琊台遗址考古领队吕凯介绍了发掘情况。琅琊台遗址位于山东省东南沿海,青岛市黄岛区南部。遗址三面临海,现存秦汉时期夯土台基等多处遗存,为全国重点文物保护单位。

历代文献中对琅琊台的记载丰富。《史记·封禅书》载“(齐地八神)八曰四时主,祠琅邪。”秦始皇曾三次巡视并“作琅琊台,立石刻,颂秦德,明得意。”《水经注》记载此台:“台基三层,层高三丈,上级平敞,方二百余步,广五里。”遗址自1973年以来经多次调查、勘探及配合或抢救性清理工作,发现一批重要遗迹。

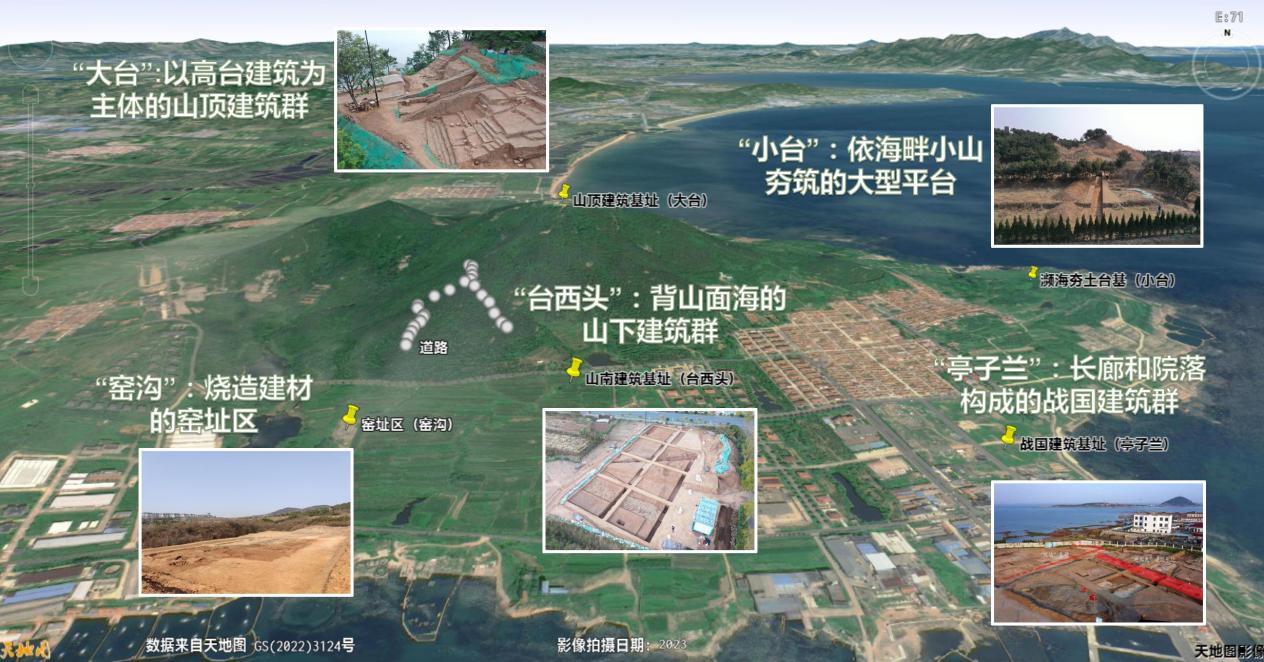

2019—2024年以来,为配合遗址保护规划编制,经国家文物局批准,山东省文物考古研究院、青岛市文物保护考古研究所与青岛市黄岛区博物馆组成联合考古队,对遗址进行了主动性考古发掘,6年以来,共发掘4700平方米。发掘区分位于主峰的“大台”、东部的“小台”、山南的“窑沟”、“台西头”和东南的“亭子兰”等多个地点。

通过持续发掘,确认了“大台”主体为秦汉时期高台建筑基址,构成高台建筑核心及外围场地的夯土基址体量宏大,夯筑质量极高,发现登台踏步、台下房间、排水设施及院落门址等重要遗迹,佐以早先发现的秦代刻石,推定为秦始皇所筑之“琅邪台”。“台西头”地点位于“大台”正南方向的山下,发现的阶梯状大规模夯土建筑基址,与“大台”建筑时代相同,可能为一组等级较高建筑群的一部分。“窑沟”地点发现秦代砖瓦窑,出土大量遗物,为秦、汉建筑材料分期断代提供了较准确的依据。“小台”通过解剖发现,夯土结构与“大台”存在明显区别,性质当属依山夯筑的大型平台,可能与祭祀活动有关。沿海的“亭子兰”地点发现规模较大、形制独特的战国时期建筑,出土遗物具有齐国特征,对于追溯秦始皇东巡琅琊及筑琅琊台的历史渊源有重要价值。山顶建筑与窑址区、山下建筑基址均有道路相通,不同地点之间存在时间和空间上的密切关系,共同构成有机整体。

山顶建筑基址秦代石砌地漏

山顶建筑基址秦代门址

山顶建筑基址出土秦代云纹瓦当

山顶建筑基址出土西汉“千秋万岁”文字瓦当

秦代窑Y1(上为北)

窑址区出土秦代夔纹瓦当残件

下午研讨会由山东省文化和旅游厅考古处处长兰玉富主持,山东省文化和旅游厅党组成员、山东省文物考古研究院院长孙波、山东省文物考古研究院副书记孔胜利、山东省文物考古研究院副院长徐波、青岛市文化和旅游局副局长韩大钧、青岛市黄岛区政协副主席、文化和旅游局局长薛立群等领导参会。考古项目负责人吕凯向与会专家领导汇报了琅琊台遗址考古工作的主要成果,按照发掘区分别介绍了各处发掘点的考古发掘及相关调查勘探的概况,并阐释了琅琊台遗址考古的重要价值和意义。专家们充分肯定了琅琊台遗址的发掘成果,认为琅琊台遗址的发掘意义重大,是我国秦汉考古的新突破。自2019年以来,经过6年的持续努力,考古团队揭示了一系列重要遗存,特别是确认了该遗址上的高等级建筑始建于秦代,并发现了大半圆瓦当等高等级建筑材料,证明这里是秦始皇东巡期间营建的重要国家工程。作为秦汉皇帝东巡的重要地点,琅琊台遗址一系列考古新发现充分体现了今山东地区在秦汉统一国家中的重要地位,同时也反映了齐鲁文化在中华文明形成进程中的重要作用,是多元文化融合、统一多民族国家形成历史进程的重要见证。同时,琅琊台也是中国古代从陆地走向海洋意识觉醒的一个标识,具有世界海洋文化的历史意义。遗址的发掘、阐释和利用有着重要的历史和现实意义。

专家们指出,琅琊台遗址的考古工作具有显著的技术特色和科学严谨性,尤其是在面对复杂的山地环境时,仍能取得如此丰硕的成果,实属不易。专家建议未来应进一步加强勘探力度,争取更完整的揭露遗址全貌;引入更多自然科学手段(如地理信息系统GIS、遥感技术),以提高对遗址布局、结构及环境背景的理解;进行动植物遗存分析,以了解古代生活细节;深入研究已发现的道路系统、排水设施及其他辅助性建筑之间的关联,尤其是厘清不同功能区之间的联系和使用顺序;进一步探讨大台与小台之间的时间差异和技术规格的不同之处。

山东考古

山东考古 山东省文物考古研究院

山东省文物考古研究院