2021年度山东省文物考古研究院田野考古工作交流会(一)

2022年1月20日至21日,山东省文物考古研究院2021年度田野考古工作汇报会在济南成功举行。

过去一年,全院职工克服种种困难,奋勇拼搏,不论严寒酷暑,长期奋战在田野考古一线。我院全年共开展田野考古工作340余项,其中完成发掘任务64项,发掘遗址面积达32600平方米,清理墓葬3000多座;完成调查勘探任务276项,勘探面积达2400余万平方米,不仅抢救保护了大量文物,并且有效支持了全省经济社会发展。

本次汇报会遴选了30余项田野工作,项目分布地域广、时代跨度大、考古成果丰硕。各位项目负责人和汇报人从遗址概况、发掘进展、发掘收获、综合研究等方面对过去一年的田野工作进行总结汇报,尤其是项目负责人多为青年领队或执行领队,充分展示出了山东省文物考古研究院的新风貌。

除田野考古汇报外,还邀请山东大学学者陈雪香、赵永生、董豫,就近几年与我院合作开展的相关科技考古研究进行交流探讨。院内青年文物保护工作者也对以往的文物保护成果进行了总结。此外,在此次田野汇报会期间,山东省文物考古研究院院长孙波、二级研究员王永波分别进行主题讲座。

一年一度的田野考古交流会已是我院延续了20余年的传统,与会人员在聆听报告的同时,提出问题,互相探讨并发表自己的观点。汇报会思想碰撞、精彩纷呈。

山东大学学者做精彩讲解

院长孙波讲座

二级研究员王永波讲座

沂水跋山遗址2021年度考古发掘

跋山遗址位于山东省沂水县河奎村,北距跋山水库300米。2020年7月水库泄洪时被发现,2021年4-6月进行抢救性发掘。发掘面积55平方米,出土石制品、骨牙角制品及动物化石5000余件。初步测定遗址年代为距今6-10万年,文化时代属于旧石器时代中期。

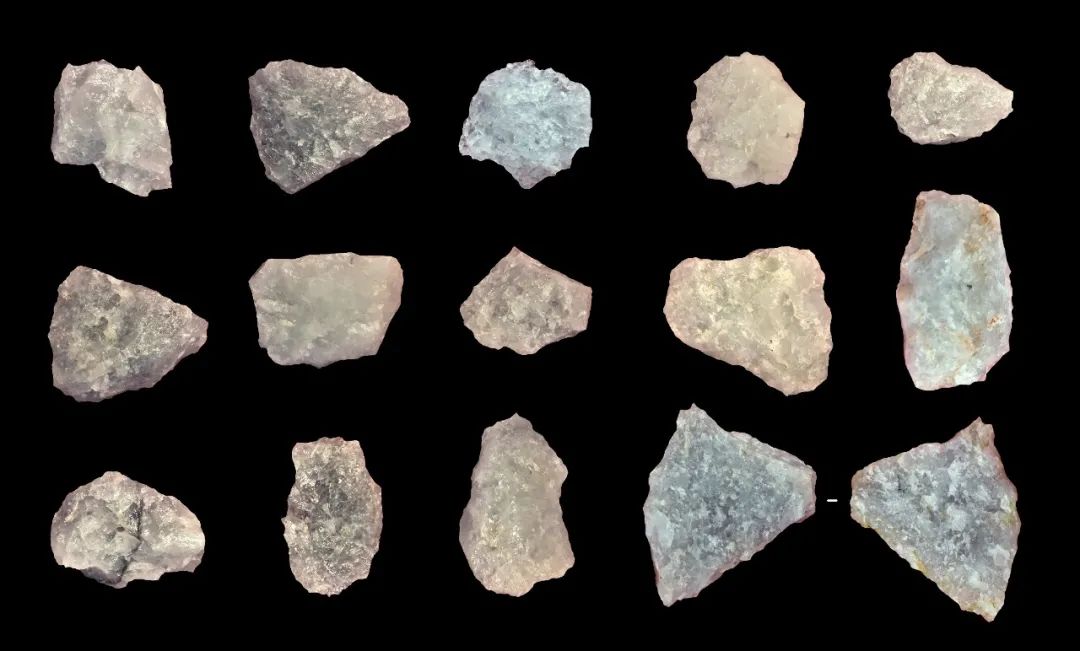

遗址文化层堆积超过8米,可分为14个文化层。初步揭露人类活动面1个,用火遗迹3处。出土石制品类型丰富,包括锤击、砸击石核、盘状石核及石片,石器可见石球、刮削器、砍砸器、尖状器、石钻及锯齿形器等。

本次发掘最大收获为出土一批骨牙角器。类型除角、骨锥外,可确认明确对鹿角进行切割的人类行为。下文化层出土一件选用古菱齿象门齿修制而成的牙铲,器型规整、罕见。目前采用铀系法及光释光两种测年方法对象牙铲和同层土壤进行测定,年代数据分别为距今9.9万年和10.4万年,两种测年数据与同层石制品技术特征基本吻合。

跋山遗址是山东省境内少有的极具研究价值的旧石器遗址,在建立中国北方乃至东亚地区旧石器文化发展序列,复原早期人类发展史,特别是关于现代人起源与发展研究等方面具有巨大潜力与科研前景。(李罡)

跋山遗址位置照片

2021年5月跋山遗址发掘情况

下文化层出土象牙铲形器

跋山遗址上文化层出土石核

跋山遗址上文化层出土石片

探沟2及探沟3

滕州岗上遗址2021年度考古发掘

岗上遗址位于山东省枣庄市滕州市东沙河街道陈岗村东部漷河两岸,遗址探明总面积约80万平米,时代以大汶口文化中晚期为主。遗址北部偏西位置发现大汶口文化晚期城址,城址面积约40万平米。2020年9月至2022年1月山东省文物考古研究院对城址内东南区域(北区)进行了系统发掘,发掘总面积近800平米,取得了一系列重要收获。

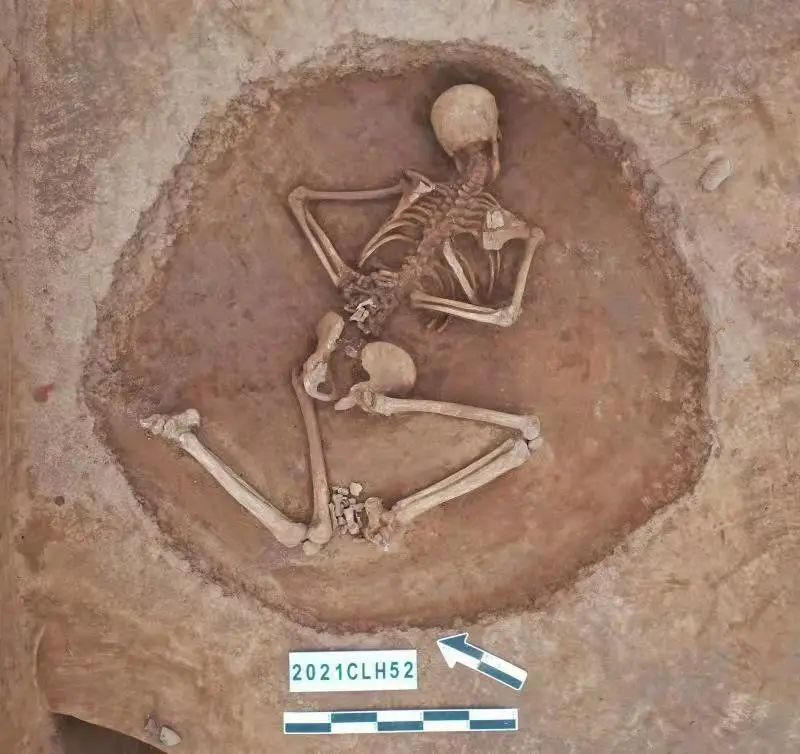

发掘区内以大汶口文化中期墓地及房址为主,发现大汶口文化房址7座,竖穴土坑墓12座,瓮棺葬3座。

大汶口文化房址多近方形,错落分布于发掘区中西部。房址面积多在25-35平方米左右,可辨门道多为西开或北开。较为特殊的是,房址基槽、柱坑的体量及深度远超普通房址规格,性质及用途有待进一步探讨。

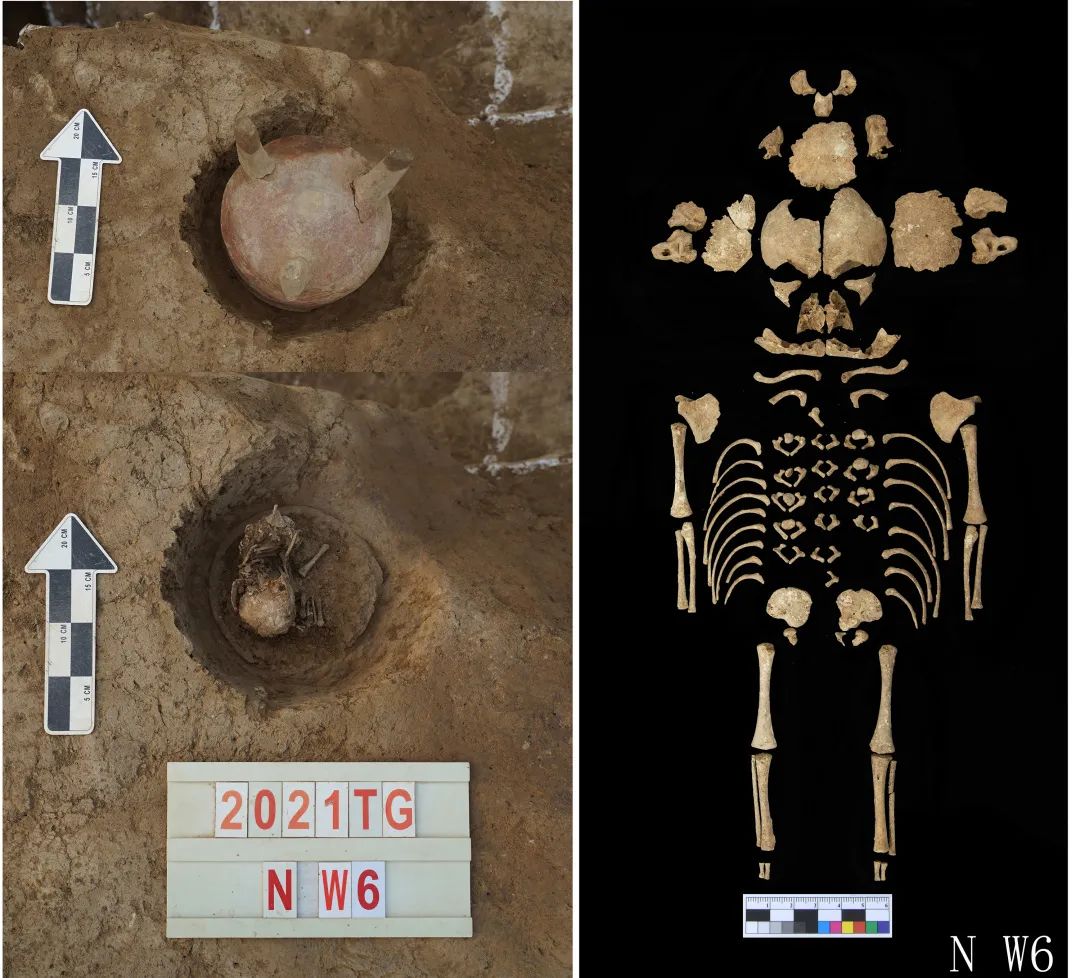

竖穴土坑墓集中分布于发掘区西端。墓葬皆有葬具,均为一棺。一次葬10座,其中双人合葬墓7座,单人葬3座。二次葬2座,规模均属大型墓。不同类型墓葬有分群埋葬现象。合葬墓由于多数被盗,人骨扰动严重,通过对盗洞及残留人骨进行鉴定,可鉴别的6座均为成年男女二人合葬墓,墓主年龄相近。除成人墓葬外,3座胎儿瓮棺葬是本次发掘另一个重要发现,瓮棺葬分布于成人墓葬东侧边缘,葬具均为倒扣的陶鼎。人骨经鉴定,均为六至七个月左右的不足月胎儿,应为流产所致。依陶鼎形制判断,时代与竖穴土坑墓一致。整体而言,墓地时代为大汶口文化中期中段。

本次发掘,获得了一批非常重要的大汶口文化中期(绝对年代5000年前后)的房址、墓葬材料,有助于对城内区域聚落演变过程的认识。房址的发掘为认识居址区内部布局、家庭单位规模及组织形式提供了新材料。大汶口文化中期成年男女二人合葬墓的集中、成片发现,在已知的大汶口文化同时期墓地中非常罕见,对于研究大汶口文化家庭组织形式及婚姻制度演变意义重大。首次发现的多座保存较好的胎儿瓮棺葬,为了解该时期墓地结构、规划及分区情况提供了新的信息,也为了解当时人口生育状况及对待流产胎儿的丧葬观念提供了难得的新资料。(朱超、张强)

岗上遗址2020-2021北部发掘区全景

大汶口文化中期基槽式房址F1

大汶口文化中期成年男女二人合葬墓M6

大汶口文化中期单人一次葬M12

大汶口文化中期胎儿瓮棺葬W6

大汶口文化中期墓葬出土陶器

临淄赵家徐姚遗址晚更新世晚期遗存

临淄赵家徐姚遗址位于临淄区晏婴路以南,庄岳路以东,南距淄河约1.2千米,北距齐国故城约5千米,东距后李遗址约4.2千米。

临淄赵家徐姚遗址早期遗存是在2021年度临淄赵家徐姚墓地的发掘过程中发现的。该墓地主体为战国-汉代墓葬,共有墓葬1300多座,目前共完成墓葬发掘近400座,墓葬深度普遍2-7米。在清理墓葬过程中,发现部分墓壁断面有一或数层用火遗迹。通过局部解剖和测年确认为距今1万多年的晚更新世晚期遗存,此次发掘揭露了成片分布的烧土堆积,发现了几处结构复杂、类型多样的用火遗迹。初步认定应与人类行为有一定的关联。

临淄赵家徐姚遗址测年结果(1.1-1.3万年)晚于凤凰岭遗址(1.3-1.8万年)、早于扁扁洞遗址(早期10000-9600年)、后李遗址(8500年),遗址年代十分关键,对于山东地区旧石器时代晚期向新石器时代早期过渡研究、从游猎采集向定居农业过渡研究具有重要的意义。(赵益超、孙倩倩)

领队赵益超向各位专家学者介绍赵家徐姚遗址发掘现场

各位专家学者参观赵家徐姚遗址发掘现场

临淄赵家徐姚遗址晚更新世晚期遗存

临淄赵家徐姚遗址晚更新世晚期遗存

潍坊安丘小付岗遗址

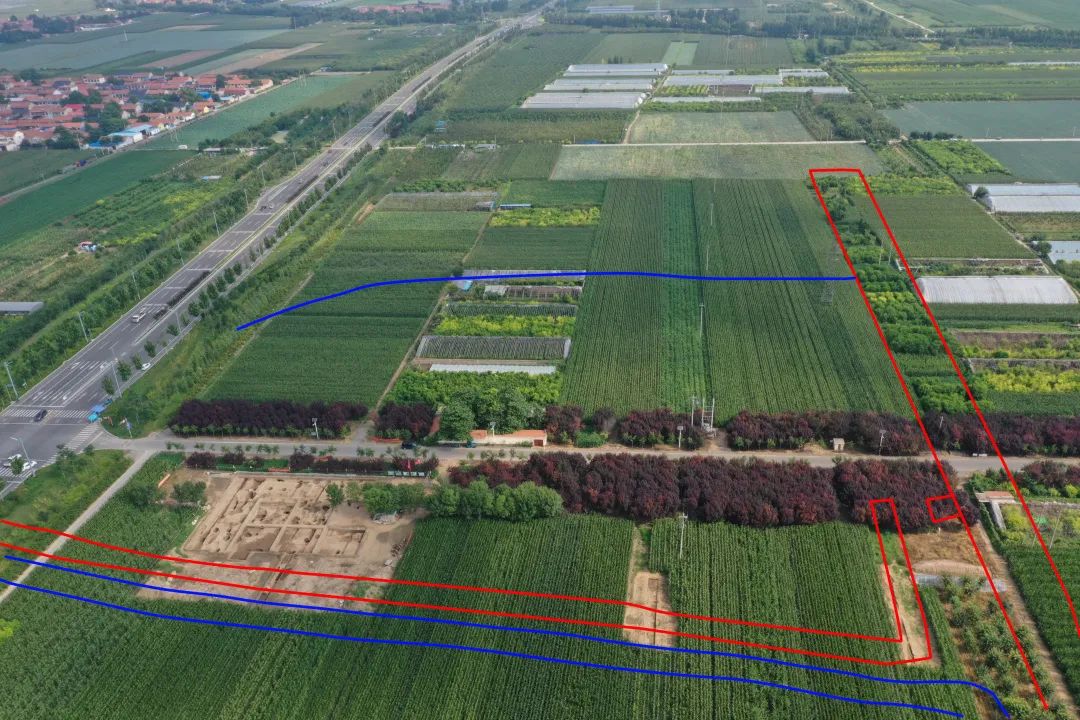

小付岗遗址位于潍坊安丘市景芝镇小付岗村南,东距渠河约1公里,潍河约3.5公里。为配合济青高速公路中线建设,我院对其进行发掘,发掘面积800平方米。

遗址堆积比较简单,除局部区域分布有汉代文化层外,多数遗迹现象在垫土层和耕土层下直接开口。遗迹现象以龙山文化为主,兼有部分战国、汉代遗迹。

目前清理龙山灰坑170余个,房址3座,墓葬2座。灰坑类型大致可分两类,一类为大型坑状,平面形状不甚规则,底部不平,填土下层多为淤土,上层则填埋较多陶片、烧土、灰烬,可能曾作为取土坑或垃圾坑使用;另一类则较为规整,多为直壁或斜壁平底,或略显袋状,可能曾作为窖穴使用。房址为方形和圆形地面式建筑,另残存部分仅余柱础部分的柱洞。其中圆形房址F2保存较好,直径约5米,基槽深约0.3米,基槽外缘还有“壁柱”结构,活动面虽未经加工不甚明显,但活动面上摆放有石磨盘、罐两件器物。龙山文化墓葬发现2座,均位于F2东南侧,墓葬均为长方形土框竖穴墓,头向东,其中M3内有一棺一椁,随葬器物多为小型明器,摆放于椁外南侧和西侧。

发掘可知,小付岗遗址以龙山文化三期遗存为主,两座墓葬年代或较晚。灰坑围绕房址分布,墓葬位于房址附近,再次印证龙山文化居葬不分的特点。窖穴式灰坑多分布于发掘区内中部、南部,取土坑式灰坑则多分布于发掘区北部和西部,推测发掘区应处于遗址东北部。据前期勘探情况,线路占压遗址近100米,遗址面积应在1万平方米左右,小付岗遗址应为潍水流域一处典型的龙山文化小型聚落。遗址出土的龙山遗物有较为明显的地方特色,鼎、罐等器身多施多周弦纹,与诸城呈子(M32)、三里河(H120)、丹土、两城镇等遗址出土器物更为接近。(梅圆圆)

小付岗遗址位置示意图

遗址航拍

M3

F2

临淄槐行遗址

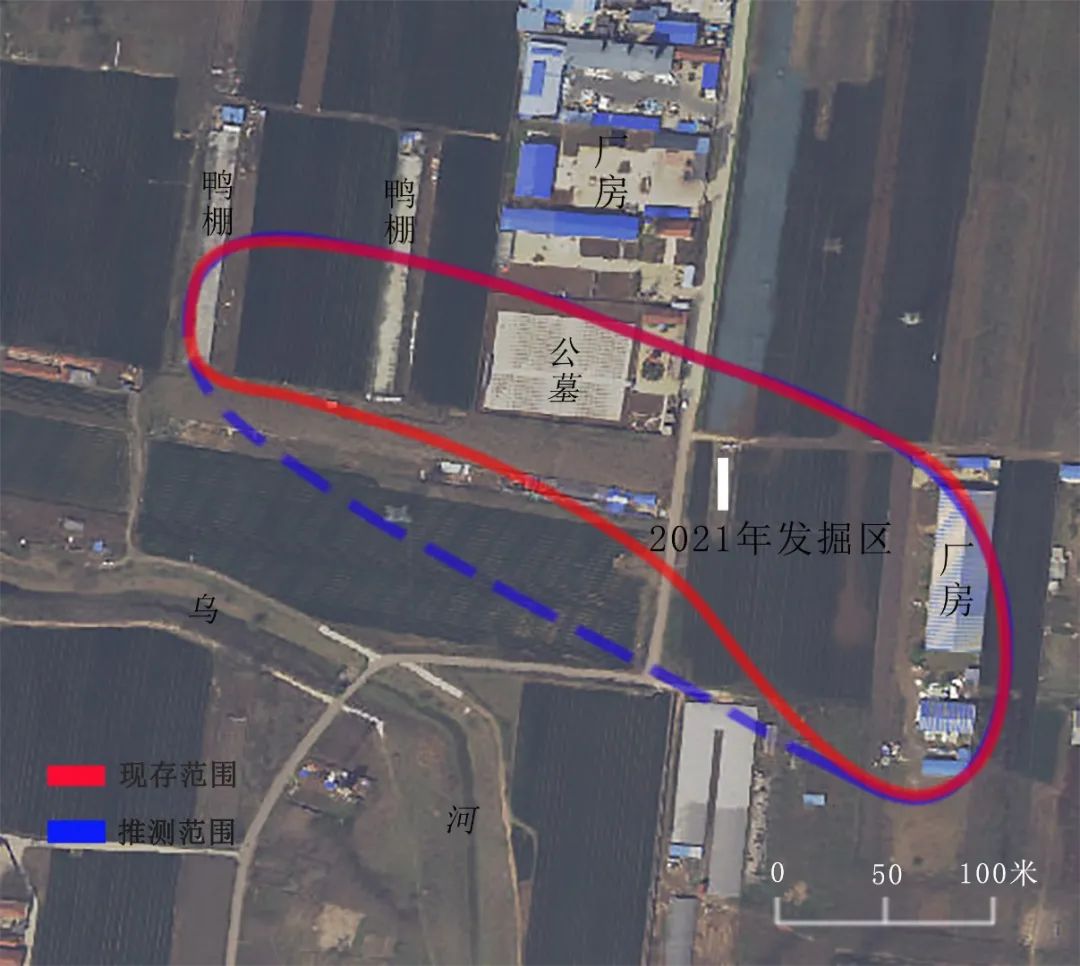

槐行遗址位于山东省淄博市临淄区辛店街道槐行村东南,南距乌河约200米,遗址约总面积4.5万平方米。为配合董东管线(临淄段)项目建设进行考古发掘,本次发掘区域位于遗址的中部偏东位置,发掘面积约200平方米。

根据地表采集的遗物和前期勘探初步判断,该遗址为大汶口文化时期的遗址,发掘结果基本印证了这一判断。本次发掘的地层堆积共分4层,其中第1层为耕土层;第2层为晚期文化层;第3~ 4层为大汶口文化层;4层以下为自然堆积即生土层。本次发掘发现遗迹单位110个,其中房址2座、墓葬12座、灰坑95个、晚期道路1条。出土各类遗物90余件,陶器24件,主要是鼎、杯、环、珠、纺轮为主;骨器45件,骨针、骨锥居多;石器23件,包括石磨棒、石斧、石杵、砺石等。

根据地层堆积情况以及遗迹间的叠压打破关系,并结合出土遗物情况,确认槐行遗址应为大汶口早期遗址。槐行遗址的发掘,为研究鲁北地区大文化文化早期的文化特征、聚落形态和生业经济提供了重要资料,尤其是发现的大汶口早期合葬墓为研究该时期的聚落结构、人群组合方式、社会发展阶段以及社会性质等问题提供了重要线索。(昝金国、秦佑鹏)

发掘区位置图

槐行遗址范围图

F1

M2

M11

出土遗物

广饶傅家遗址

傅家遗址位于山东省东营市广饶县广饶街道办傅家村及其周围,遗址东距淄河约4公里,北距小清河约15公里,遗址约总面积37万平方米。为配合东营市广饶县潍高路以北傅家片区环境整治提升工程建设对遗址东北部和北部进行发掘,发掘面积约300平方米。

本次发掘大汶口文化时期和历史时期墓葬58座,其中大汶口文化墓葬38座,墓葬形制多为长方形土坑竖穴,墓室小而无葬具,头向以东北者较多。葬俗以单人葬为主,存在大量仅存头骨或者仅下肢骨齐全而上肢骨缺失的现象。葬式绝大多数为仰身直肢葬,多数没有随葬品,有者数量也较少且残缺。历史时期墓葬21座,可以分为砖室墓、砖椁墓和土坑墓,其中圆形砖室墓5座、舟形砖室墓6座、砖室券顶合葬墓4座、砖椁墓4座,土坑墓2座。从年代上来说,金元墓葬11座,明代墓葬4,清代墓葬6座。

傅家遗址是鲁北地区大汶口文化重要遗址,对研究海岱地区文明的起源和发展具有重要的意义。此次发掘的38座大汶口时期墓葬,对研究史前埋葬制度和社会形态提供了重要的材料。一批历史时期的砖室墓、土坑墓,时代跨度大、持续时间长,包括金元、明清墓葬多座,为研究该地区不同时期的墓葬制度和墓葬习俗增添新的内容。(昝金国、秦佑鹏)

发掘区航拍

大汶口文化墓葬M19

金元时期圆形砖室墓葬M13

明代砖室券顶合葬墓M26

清代土坑墓M9

清代土坑墓M9

齐国故城小城西门外夯土建筑遗址2021年度考古发掘

遗址位于齐国故城小城西门外侧,紧依小城西墙,北部距小城西门约150米。遗址整体分布于小徐村西,黉大道东西向贯穿遗址中部,西侧为遄台路,西南部分区域被遄台路占压。整体略呈正方形,东西约220、南北约190米,总面积约4万平方米。

2017年6月-2018年2月,由山东省文物考古研究院对齐故城大城和小城西侧进行整体勘探,在小城西门南侧发现四排夯土建筑基址。2019年对小城西门处10号建筑基址进行发掘,发掘面积800平方米,确认该处为大型夯土建筑基址,并在发掘区西部发现大量的“齐法化”及炼渣等遗物。2020年在大城西门外侧系水两岸疑似夯土基址群进行勘探和探掘,发现属于汉代聚落,不存在战国时期的夯土基址。同年根据勘探成果,对小城西门外侧基址南侧疑似墙垣处进行发掘,发掘面积500平方米,墙垣、环壕、活动广场等遗存,并发现大量的钱范。

本年度通过对小城南部进行全面勘探后发现小城南部分布大面积的低洼地,未见任何建筑遗迹,确认齐故城小城西部及南部仅存一处建筑基址。

完整揭露的位于西南部的11号夯土建筑,呈长方形,由黄褐夯土组成,东西长13、南北宽10米,东部有一窄夯土廊道连接12号夯土基址。建筑群所在区域均进行了垫土处理,基址底部相对较为平整。在东部区域通过发掘,确认在小城西墙和建筑基址东墙之间存在道路和门址。

通过考古工作,我们认为该处建筑基址的性质极有可能为稷下学宫遗址,证据和分析如下:

1、与文献记载较契合

稷下学宫是世界上第一所由官方举办的高等学府。中国学术思想史上这场不可多见、蔚为壮观的“百家争鸣”,是以齐国稷下学宫为中心的,有力地促成了天下学术争鸣局面的形成。

关于稷下学宫的位置有多处文献指向齐故城西门,其中有西汉刘向《别录》:“齐有稷门,齐城门也。谈说之士期会于其下”。十六国时期南燕国临淄人晏谟《齐地记》:“齐城西门侧,系水左右有讲室,趾往往存焉”、“临淄城西门外,有古讲堂,基柱犹存,齐宣王修文学处也”。

北魏地理学家郦道元《水经注•淄水》记载:“系水傍城北流,迳阳门西,水次有故封处,所谓齐之稷下也”。

通过考古发掘和勘探可知该处是齐故城西门外侧唯一一处战国时期封闭式的大型夯土基址院落,其余位置经过考古勘探和试掘均可排除。

2、时代为战国中晚期

根据夯土基址内以及叠压在基址底部的战国中期灰坑和顶部出土战国末期刀币钱范的遗迹打破,即可判断其年代为战国中期至战国末期。

通过对基址下部出土兽骨进行测年,数据集中分布在400BC~390BC之间,略早于文献记载的田齐桓公田午374BC~357BC在位时间,更加证实了该处建筑基址与文献记载的“昔齐桓公立稷下之官设大夫之号,招致贤人而尊宠之。自孟轲之徒皆游于齐”的记载相吻合。

3、与小城一体规划,一体建设

考古发现该处夯土建筑东部紧贴小城西墙,其间未见壕沟,壕沟由小城直接环绕基址群,将两者合为一体。这证实该处院落应与小城同时规划,一体建设。

4、建筑等级高

该处为成四排分布的夯土基址群,整体布局清晰,单体建筑规模较大,与目前发现的多处宫室建筑结构相异,还发现有大量的铺地砖和少量的螺钿建筑构件,证明此处建筑规格较高,与文献记载的高门大屋相契合。

(董文斌)

稷下学宫与小城布局位置图

稷下学宫遗址布局图

11号夯土基址正射图

专家论证会

曲阜西陈遗址2021年度考古发掘

西陈遗址位于山东省曲阜市南,小雪街道西陈村村西,北据鲁国故城遗址6.8公里。自2019年起开始发掘,发现了大量的自中商至西周早期的窖穴、房址、祭祀坑等遗迹,聚落规划十分清晰明显。

2021年度实际布方面积3800平方米,共发掘清理晚商至西周早期灰坑及窖穴498个,沟11条,房址8座,殉祭类相关遗迹4处。

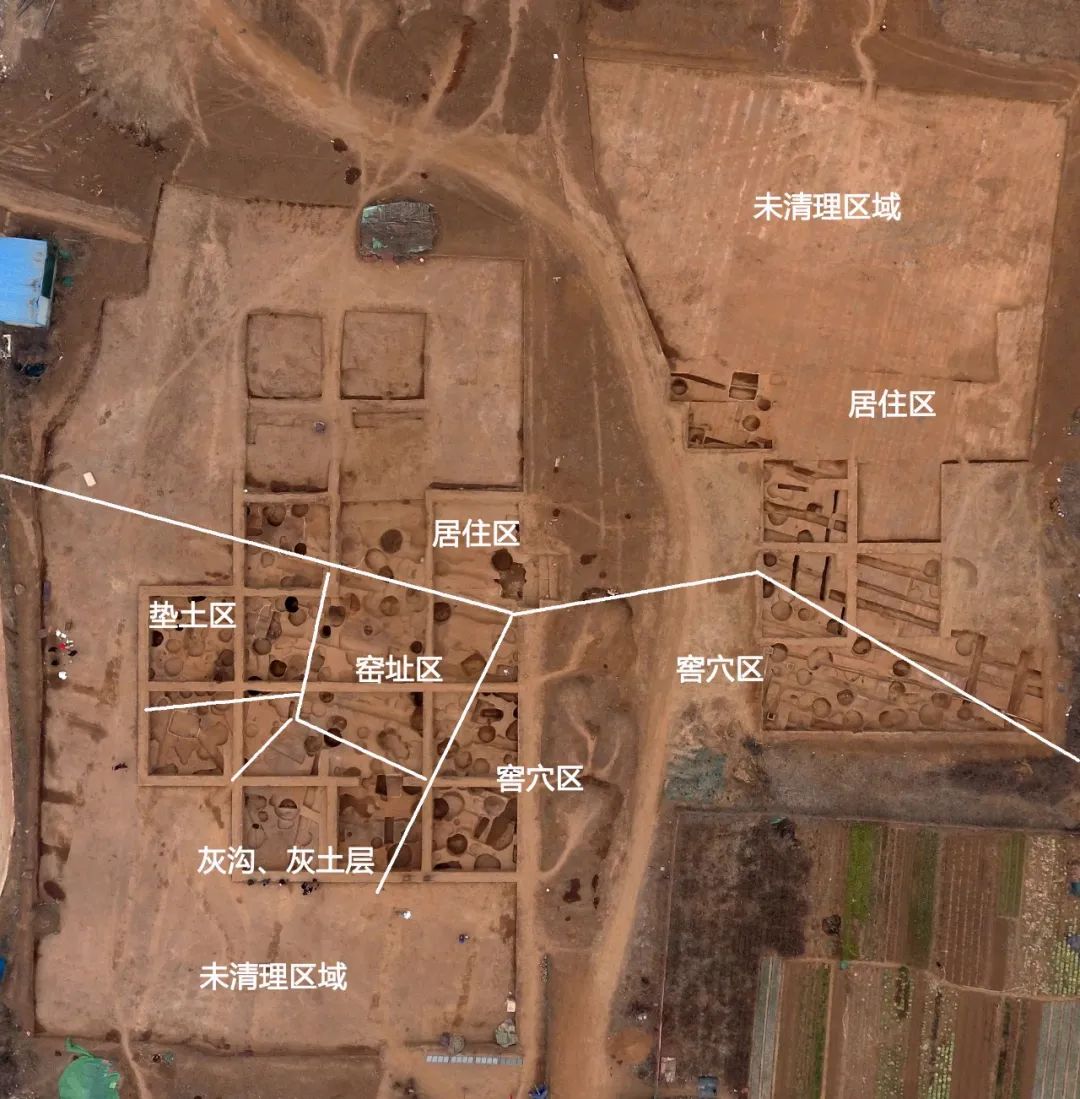

整体来看,2021年度发掘区北部为房址区、南部为公共窖穴仓储区,而在发掘西区的中部有一处由窑址及周围相关附属设施形成的窑址手工业活动区,窑址等南部又有一处集中倾倒生产、生活垃圾所形成的大片灰土与灰沟区域;窑址西部的窖穴区,在进入西周早期后被大量零碎的层状或坑状垫土破坏,形成了一片垫土区域,垫土上部已被晚期活动所彻底破坏。总体的聚落结构依然十分清晰明确。

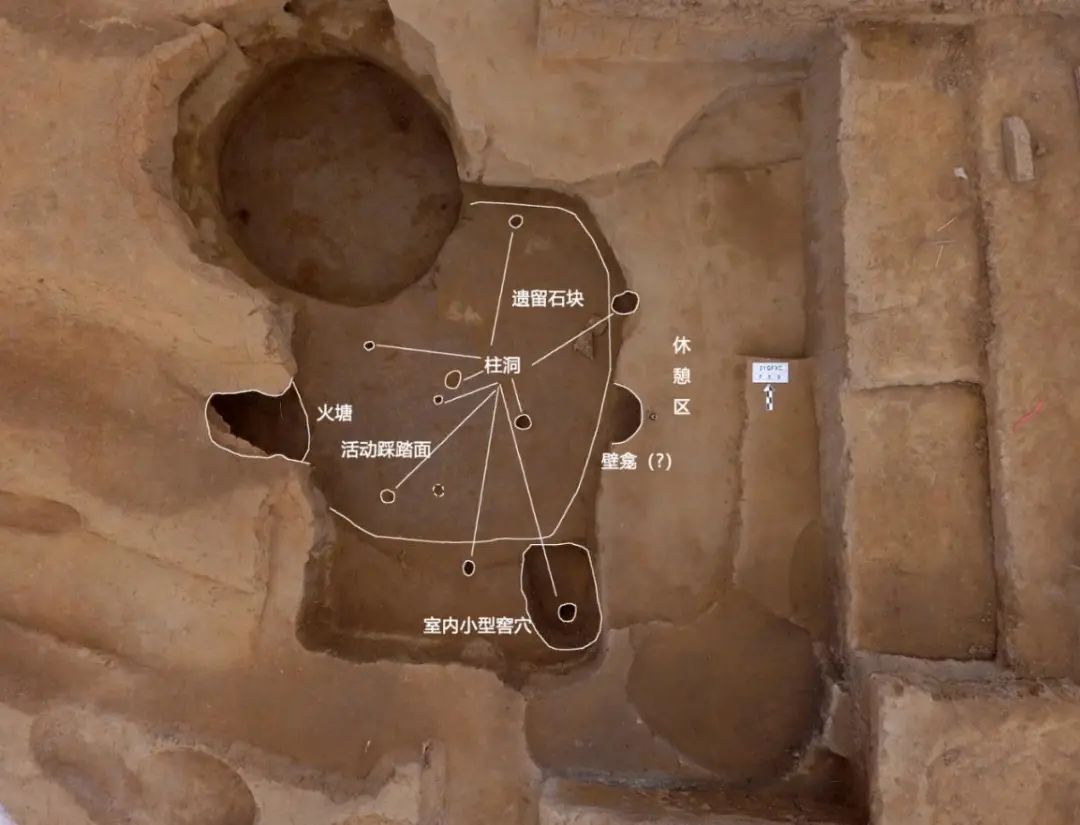

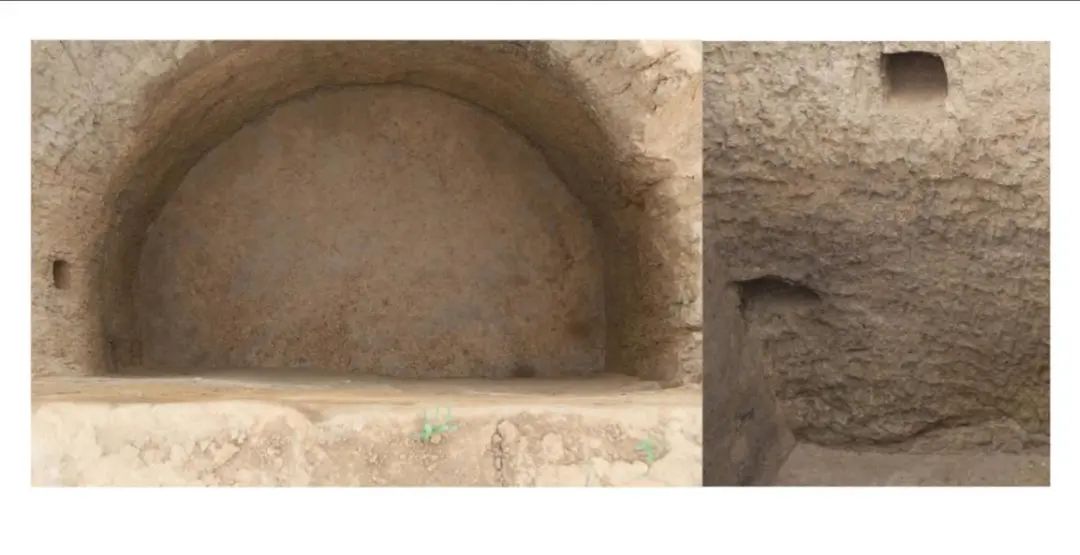

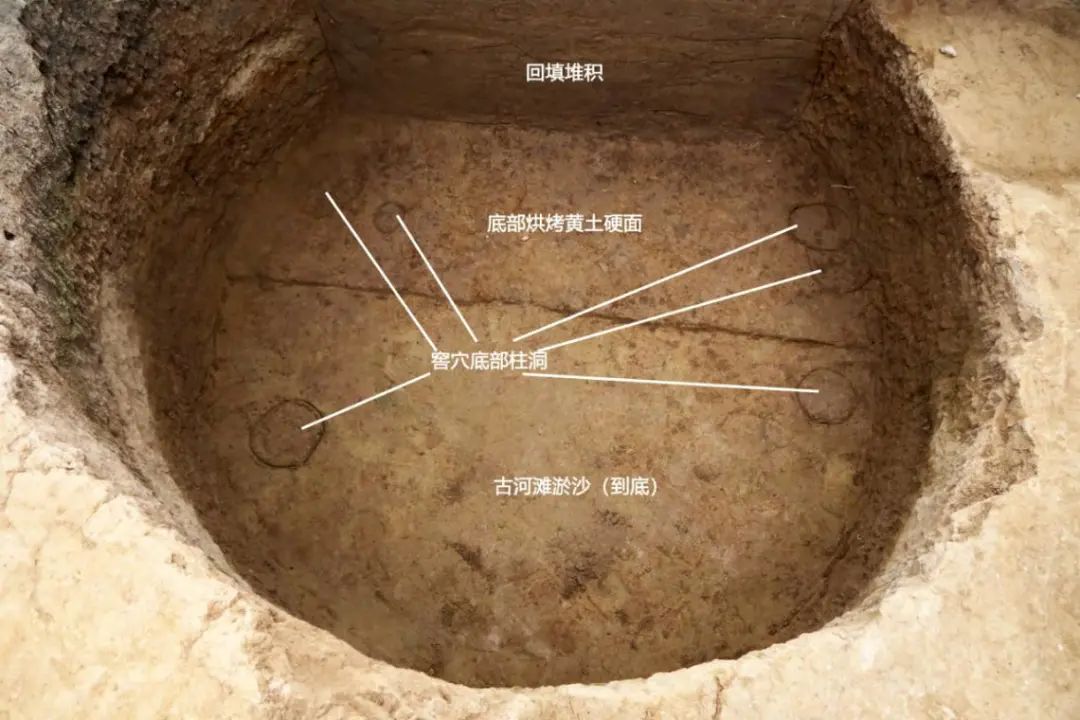

本年度在清理窖穴类遗迹过程中,大量采用了小剖面解剖、逐层控制逐层清理的精细化发掘方法,并配合进行大量细致的采样工作。清理发现,这些窖穴的营建往往规整讲究,底面多见有专门处理的黄黏土垫土或烘烤面,以及大量的小型柱洞,可能表明这些窖穴上部原本曾有一些支护及遮蔽结构,有的窖穴还带有踏步、脚窝等设施;窖穴内部基本无显著的炭化痕迹,结合周边水塘分布情况来看,推测窖穴区应当有着较高水平的消防管理。根据植硅体方面的初步观察分析,部分窖穴的底部应当存在铺垫芦苇秸秆的情况。

本年度的发掘工作成果,对于我们进一步认识西陈遗址的布局、性质具有重要意义。从聚落布局上看,是往年所发掘的遗址核心区的向东延伸,总体上遵循了聚落整体的布局规律,又有着该区域自身的特殊之处。从功能性质方面看,西陈遗址具有明显的仓储职能,而其自身的经济产出能力单一而又薄弱,这种强烈的反差与矛盾,是西陈遗址区别于同时期其他遗址最为显著的特征。放在商周之际社会变动的大背景下,这些信息为我们探索其社会背景提供了重要线索。

目前发掘工作尚未结束,围绕窑址等区域的相关发掘与整理分析工作将在2022年度继续进行。(韩辉、徐深)

西陈遗址2021年度发掘区正射影像

F59正射影像

窖穴H1772底部垫土及壁上脚窝

窖穴H1964坑口处三阶踏步

窖穴H1804坑底结构

窖穴H1856上层堆倒塌堆积情形

西陈遗址2021年度出土部分遗物

长清老徐家洼遗址

老徐家洼遗址位于济南市长清区文昌街道办事处老徐家洼村正北约170米处,为配合郑济高铁建设而发掘。累计发掘面积2500平方米,清理各类遗迹三百六十余座,出土各类器物二百余件。

经勘探和现场调查,该遗址分为东、西两部分。西部遗址区东西约120、南北约140米,总面积约为12000平方米。共清理见灰坑、房址、灶等各类遗迹百余座,出土器物有陶鬲、簋、罐、盆,石斧、刀、凿、镰,骨笄、锥等,时代多为西周早中期。房址均为半地穴式,平面多呈椭圆形或圆角长方形。另有十余座春秋晚期墓葬,墓主头向东或西,仰身直肢。随葬品多陶鬲、盂、豆、罐等。东部遗址区位于西部区域东侧约50米,东西最宽约360米,南北最长约400米,总面积约十一万平方米。共清理见灰坑、水井、墓葬等遗迹二百余个,出土器物有陶鬲、釜、豆、盆、盂、罐等,时代为春秋晚期至战国晚期。

该遗址保存较好、遗迹丰富,时代跨度两周大部分时期,对其发掘有助于深化鲁西北地区两周时期社会状况和齐鲁文化形成等方面研究,为探讨该区域文化面貌和基层社会结构变化提供了重要实物资料。(王龙、刘禄、张溯)

出土部分西周器物

西周房址H12

西周祭祀坑H52

临淄南马坊东南墓地

临淄南马坊东南墓地位于淄博市临淄区齐都镇,东至北四路,西至广辛路,南邻万科翡翠东第小区,北距临淄齐故城约2.5公里。为配合临淄五星颐家一期项目建设,对该墓地进行了考古发掘,共清理龙山灰坑30座,战国墓葬22座,汉代墓葬310余座。

龙山灰坑主要分布在发掘区西南部,多为圆形或椭圆形的袋状灰坑,出土陶器有鼎、罐、鬶、器盖等,年代为龙山文化早中期。

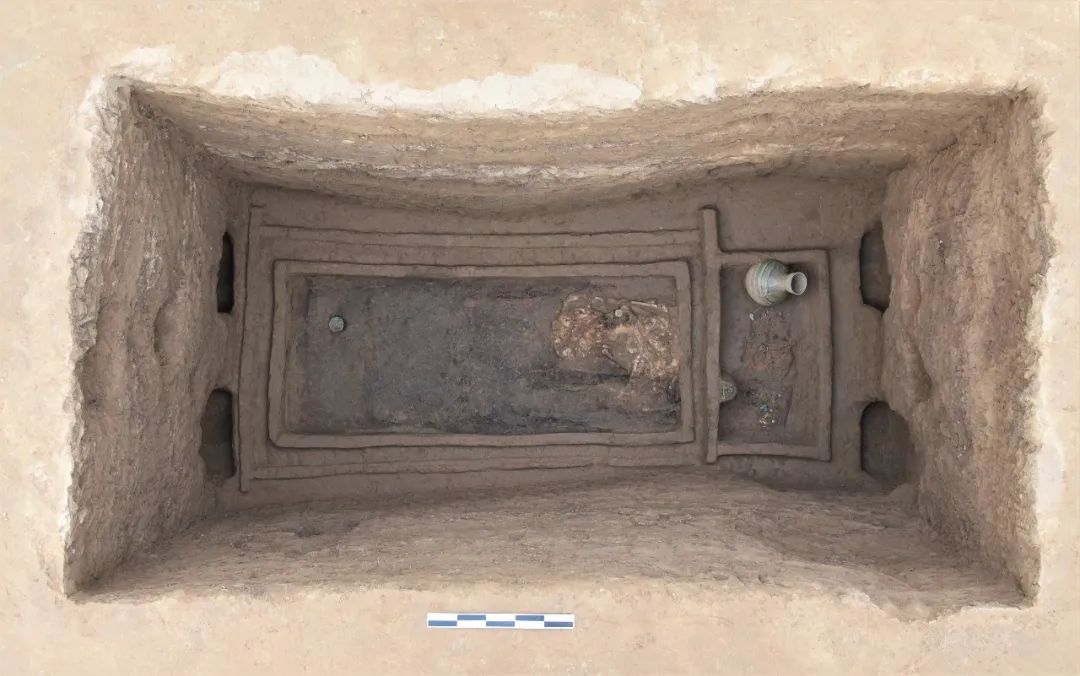

战国时期墓葬主要分为“甲”字形土坑竖穴墓和长方形土坑竖穴墓两类。“甲”字形土坑竖穴墓均为南北向,由墓道、墓室、椁室、殉人陪葬坑等部分组成。椁室多由大石块垒砌而成,并用河卵石填缝,在椁室四周一般有宽大的生土二层台,其上或分布有殉人陪葬坑,葬具多为一棺一椁。随葬品多位于二层台上和椁内,以仿铜陶礼器和玉石饰品为主。墓主身份应为齐国卿大夫级贵族。长方形土坑竖穴墓,平面形状多近方形、葬具多一棺一椁,随葬品多置于棺椁之间或壁龛内,陶器主要有鬲、罐、鼎、豆、壶等,另有少量铜兵器、铜车马器等。

汉代墓葬多为长方形土坑竖穴木椁墓或砖椁墓,墓壁多经修整,葬具多为一棺一椁,椁底铺有“井”字形枕木,葬式以仰身直肢葬为主,头向以北向为主。汉墓随葬陶器普遍较少,每墓多随葬1件陶罐或陶壶,出土铜器主要为生活用器,以铜镜最为常见,多置于漆盒内,均放置于棺内头端或脚端一侧,另出土少量铜熏炉、铜罍、铜钫、铜壶等。

本次发掘的战国时期墓葬结构完整、等级较高,年代集中在战国早中期,为研究齐国的丧葬礼仪、等级制度、社会历史等提供了重要资料。汉代墓葬分区布局,排列有序,棺椁形制清晰,对探讨汉代临淄地区的社会结构、家族形态、精神信仰等亦具有重要意义。(张恒、肖雨妮、买莹)

战国M1001

战国M1001玛瑙水晶饰品

战国M1230

战国M1235壁龛

战国M1270

战国墓出土器物

汉代M1212漆案

汉代M1296

汉墓出土器物

山东考古

山东考古 山东省文物考古研究院

山东省文物考古研究院