2021年度山东省文物考古研究院田野考古工作交流会(二)

青岛市黄岛区琅琊台遗址2021年度考古发掘

琅琊台遗址在前两年工作基础上,2021年度继续进行面积1000平方米的考古发掘,仍分大台和台西头村东南两处发掘地点。

大台西侧整体发掘,夯土台西侧壁面基本完整揭露,北部坍塌未发现明显拐角,南部拐角保存较好,现存壁面长约35米。石砌地漏所在的台下房址F1基本全面清理出来,东北角、西南角均发现残存贴墙面砖,地面未见铺砖痕迹,F1推测朝向西,面阔约18米,西侧被完全破坏,据地漏西缘推测进深超过5米。由F1内地面上的堆积推测秦汉时期此处经历过两次改造。台基西侧南部发现登台踏步,现存三级,由西向东拾级而上。踏步由空心砖铺成,至少经历一次补砌。第一期排水设施(入水口-地漏-地下陶管道)完整揭露,南端陶管道被破坏,出水口位置不明。第二期排水设施(板瓦铺就的明沟)北端破坏严重,向南延伸至补砌踏步砖下改为暗渠。台基南侧发现陶管道出口一处,管道延伸至夯土台下,端头、走向及功用尚不明。

台西头村东南沿海建筑西部全面揭露,长廊式建筑基址现存长度超过90米,东西两端均被现代人类活动破坏,其东侧发现长方形建筑基槽一处,内以碎陶片和土相间铺垫,推测为一处院墙遗迹,遗迹濒临大海,现仅存其西南角及西段、南段局部。

出土大量建筑材料。台顶出土板瓦、筒瓦多饰瓦棱纹或绳纹、瓦棱纹结合,瓦当主要为云纹和“千秋万岁”文字圆瓦当,发现“万岁”文字半瓦当。台西头村东南出土板瓦、筒瓦多单饰绳纹,瓦当均为半瓦当,绝大多数素面,少数饰方格纹,另出土陶豆、鼎足等。

根据遗存特征,可知大台为一处秦汉时期高台建筑,佐以先前发现的秦代刻石,基本可推定为秦始皇所筑琅琊台所在。台西头村东南发掘区建筑年代为战国时期,文化面貌多体现齐国特征,可能具有一定的礼制意义和较高的等级。

琅琊台遗址是山东沿海一处重要遗址,与众多重要历史事件有关,有较高的研究价值。考古发掘为山东地区战国秦汉考古研究提供了重要的新材料,为探索战国-秦汉高等级建筑和国家祭祀制度发展演变提供了新线索,同时为琅琊台遗址保护规划制定提供了新的较为详实的依据。(吕凯、彭峪)

琅琊台遗址全景(南-北)

大台发掘区全景(上为北)

大台西南角航拍(西南-东北)

大台出土遗物

台西头村东南发掘区全景(上为北)

专家现场论证会

临淄宙合一品墓地

宙合壹品墓地隶属淄博市临淄区稷下街道,位于临淄齐都路与临淄大道交叉路口的东北部。为配合临淄区宙合壹品(三期)项目建设对墓地进行考古发掘。

本次发掘分为三个区域,最北部为幼儿园区,第二区域为发掘区中部,第三区域为发掘区南部。共清理墓葬140座。出土完整及可复原陶器约50余件,主要器形有罐、壶、盆等。另外,还有少量的铜剑、铜镜、铜带钩及铜钱等。墓葬均属汉代。

根据形制,墓葬可分为三类,第一类为土坑竖穴墓,第二类为土坑竖穴积石墓,第三类为砖椁墓。土坑竖穴墓形制简单,规模较小,平面呈长方形,多为一棺一椁,多数在相交的两壁处设有脚窝,少数设置壁龛,在壁龛或椁的一端发现陶器、漆器和动物骨骼等。第二类、第三类墓与第一类墓基本相同。不同之处是,第二类墓一般在棺或椁外及顶部填河卵石,第三类墓则在棺外有砖椁。

总体上讲,临淄宙合壹品墓地发掘的墓葬皆为小型墓葬,数量多,分布密,布局较清晰,随葬器物较少,均为平民墓葬,为研究当地汉代平民的葬制、葬俗及当地的经济、文化、社会及历史提供了新的材料。(郝导华)

M43(土坑竖穴积石墓)上层河卵石分布情况

临淄青蓝府墓地

青蓝府墓地隶属临淄区齐都镇,位于学府路与天齐路交叉路口的东北部。为配合临淄区青蓝府项目建设,山东省文物考古研究院对青蓝府墓地进行考古发掘。

目前发掘区域位于西部,共清理墓葬158座,出土完整及可复原器物约500余件,陶器主要有罐、壶、盆等,铜器主要有钟、盆、镜、带钩等,石器主要有几、臼等,玉器主要有环、管、牌饰等。琉璃器有璧及温明组件等。墓葬主体时代从战国延续至东汉。

战国墓葬基本为一棺一椁的长方形土坑竖穴墓。多数有壁龛,个别有腰坑。汉代墓葬亦为土坑竖穴墓,分为木椁墓、积石墓、砖椁墓等。土坑竖穴墓规模较小,多数有脚窝,少数设置壁龛。基本一棺一椁。其它两类墓与第一类墓基本相同。不同之处是,第二类墓一般在棺或椁外及顶部填河卵石,第三类墓则在棺外有砖椁。

青蓝府墓葬多为小型平民墓葬,对研究当地平民墓葬的葬制、葬俗提供了新材料。M22则为一座级别较高的中型墓,墓葬虽然被盗,但出土了较少见的温明组件、琉璃璧等器物,对研究当地的低级官吏墓葬的葬制及墓地布局具有重要意义。(郝导华)

M22(土坑竖穴积石墓)上层河卵石分布情况

M22

M22出土石几

M7

M86壁龛中出土漆器

临淄棕榈城墓地

棕榈城墓地位于临淄城区北部,南距临淄区人民政府0.9千米,东北距齐故城3.8千米,向东6.9千米为淄河,济青高速从北面3.2千米处穿过。2021年5—10月配合基本建设进行考古发掘,发掘面积约53000平方米,发掘遗迹741个,其中墓葬728座,水井13座。墓葬时代以两汉为主,少量战国、魏晋、金元墓葬。墓葬形制以长方形土坑竖穴墓为主,少量甲字形砖室墓;土坑竖穴墓按照葬具不同可分为木棺墓、木椁墓和砖椁墓。墓壁较直或斜内收,底面平整;较多墓葬有二层台;少部分有壁龛或角坑;填土大多为浅黄色粉砂土夹杂棕褐色粘土块,少数填有大量鹅卵石或者瓦片;部分墓壁存有加工痕迹。

出土遗物种类丰富,有陶器、铜器、铁器、玉器、石器、漆器、兽骨等,总数1000余件。陶器有壶、罐、扁壶等;铜器以铜镜为主,其他为铜戈、铜剑、弩机、铜钱、铜带钩等;铁器有铁剑、环首刀等,另填土发现有铁锸、铁铲、铁夯具头等;玉器有玉璧、玉残片(口含)等等。棕榈城墓地是临淄地区典型的平民墓地,其墓葬数量众多、出土遗物丰富,反映出古代临淄,特别是战国西汉时期,人口众多、生活富足的史实;为探讨当时临淄地区的埋葬观念等提供了重要资料。(董文斌、钟晓寰)

发掘区全景(上为北)

M381

M706

出土陶器

出土铜镜

潍坊峡山区城子村西北遗址

城子村西北遗址位于潍坊市峡山区城子村西北约700米。遗址位于潍河东岸,距潍河约300米。周围遗址点密集,东北距城阴城遗址约4公里,北距大圈遗址及墓地约1千米,东侧约700米为城子村遗址。据勘探,遗址东西长约80,南北长约120米,总面积约1万平方米。

2021年8月,为配合济青高速中线建设,山东省文物考古研究院对线路占压遗址部分进行发掘,发掘总面积2000平方米。发掘区位于遗址南部,将遗址南部及边缘部分整体揭露。

根据目前的发掘情况,遗址的主要时代可分为龙山文化、商末周初、汉代、宋金几个时段。宋金时期仅发现墓葬1座,汉代遗存主要为12座儿童瓮(瓦)棺葬。主要文化内涵为龙山文化早期阶段及商末周初遗存,以商末周初遗存最为丰富。遗址地层堆积较为简单,分为4层:①层为表土层;②层为黄褐色粉沙土,较疏松,为汉代文化层;③层为灰褐/灰黑色粘土,致密坚硬,可分为③a、③b两个亚层,为商末周初文化层;④层为浅黄色粉沙粘土,为龙山文化层。遗迹类型较为单一,以灰坑为主,共清理灰坑近300个、墓葬13座、水井1口、窑址1座。

龙山文化遗存以灰坑为主,以圆形为绝大多数,一般为筒状或袋状,形制规整。发现墓葬1座,为单人仰身直肢葬,未发现随葬品。出土器型主要有鼎、平底盆、甗、杯、鬶、罐等,鼎足多为铲形带附加堆纹,鬶把手为绞丝状,其所处时段为龙山文化早期阶段二、三期。

商末周初遗存较为丰富。按出土遗物可分为三类不同文化因素的遗存:甲类,以红褐夹砂褐陶及红褐陶为绝对多数,陶胎较厚,火候较低,有的以云母为掺合料,绝大多数为素面。器型有鬲、甗、圈足盆、圈足罐、豆、簋,为夷人文化遗存;乙类遗存以泥质或夹砂灰陶为绝大多数,质地坚硬,绳纹为主,器型有鬲、簋、罐、盆等,周文化因素夹杂少量商文化因素;丙类遗存为甲类与乙类遗存各占一部分,为夷人文化因素、商文化因素及周文化因素的共存的状态。

另外还发现遗址外围存在壕沟,时代为商末周初。壕沟东段较窄,宽约2.5米,深1.8米。环绕至遗址南部,壕沟渐宽,至西段呈内高外低的坡状,可能与潍河地形有关。

城子村西北遗址的发掘,发现了一批新的实物资料,尤其是商末周初的遗存,对于探讨夷人文化与商文化、周文化的关系具有重要重要意义。(孙启锐)

发掘遗迹总图

龙山文化墓葬

龙山文化灰坑剖面

出土龙山文化器物

甲类遗存出土陶片

乙类遗存出土陶片

丙类遗存出土照片

潍坊前凉台村北遗址

前凉台村北遗址位于潍坊市峡山生态经济开发区郑公街道前凉台村北,东距潍河约400米。为配合济青高速中线(潍坊至青岛段)施工建设,2021年8—11月,山东省文物考古研究院对遗址进行了考古发掘,主要发现战国至汉代和清代两个时期的遗迹。

发现战国至汉代灰坑479座,沟10条,水井8口,道路1条,墓葬28座,半地穴房址1座。灰坑平面形状大致有圆形、椭圆形和方形三种,出土陶片数量丰富,以泥质陶为主,可辨器型有豆、盂、盆、釜、罐、瓮、鬲、板瓦、筒瓦、瓦当等;东西向道路1条,发掘区内现存长度约60米,宽度约1—1.5米,局部发现车辙痕迹;墓葬分布较分散,可分为砖棺墓、瓦棺墓、瓮棺墓、陶棺墓和土坑竖穴墓5种类型;半地穴式房址保存较好,存有灶、门道和部分柱洞,平面近方形,地面经加工,铺垫一层黄色烧土,平滑坚硬。

发现一片清代墓地,位于发掘区西部,清理墓葬41座,时代主要为清前期,多土坑竖穴墓,随葬品较少或无随葬品,墓葬间多打破关系,墓向较乱,墓地西侧有一条南北向兆沟,此处可能为早期地主施舍之“义冢地”。

通过此次发掘,对该遗址的性质和范围等有了初步了解,有助于我们研究潍河流域战国中晚期的文化面貌,认识与周边其他遗址之间的关系。

本次发掘还承担了山东省第六期田野考古技术培训班的培训工作,历时4个多月,共有来自全省11个地市的25名学员参加并完成培训,取得了良好的效果。(吕凯、王杰)

发掘区全景

战国时期遗迹

山东省第六期田野考古技术培训班

临淄阚家寨遗址

阚家寨遗址发掘工作主要是为配合临淄齐故城阚家寨冶铸遗址展示及环境整治项目而开展。发掘面积约1000平方米。发掘区域在战国晚期至西汉早期阶段是一处较为明确的手工业作坊的组成部分,涵盖了铸镜、铸钱、铸造小型铜构件、釉料制作等多种手工业门类。且其北侧30米即为临淄齐故城重要的东西干道,为运输原料、燃料、产品等提供了便利。如此复杂的门类、便利的交通,此处也可能兼顾生产与销售,或许与当时的市场有重要关联,为我们研究战国、汉代临淄齐故城功能布局提供了重要参考和线索。而两周之际平民墓葬的发现则为寻找姜齐宫城提供了线索。(赵益超)

发掘区航拍

M18

部分出土遗物

菏泽孙大园堌堆遗址

孙大园堌堆位于菏泽市高新区吕陵镇魏楼水库西南部,原孙大园村西南约200米。根据勘探,遗址平面呈南北向梭形,南北长约220,东西宽约80米,总面积约1.2万平方米。文化层最厚约6.5-7米,以深灰色、灰黑色粉沙土为主,含较多炭屑、烧土颗粒等。在堌堆外围,发现明显的湖沼相沉积。

2021年度的考古工作,主要是在汉墓清理基本结束的基础上,继续对遗址早期遗迹进行清理。总计清理汉墓207座,东周墓葬12座、灰坑313个、水井10座,房址18座、沟9条及三个时期的环壕。

汉代比较有代表性的为砖椁墓,均设有足箱,足箱内放置随葬品,数量一般在十几件左右,主要器型有鼎、壶、盒、洗、罐、盘、人俑、马俑骑马俑等。随葬彩绘陶器较多,陶俑陪葬之风盛行。

战国时期的堌堆最初作为居址使用,生活类遗迹较为丰富,主要有水井、灰坑、灰沟等,遗迹中出土大量陶片,主要有釜、盆、豆、罐等。至战国中期,开始出现墓葬,逐渐作为墓地使用。这批墓葬盛行腰坑并放置陶礼器。陶礼器多为红褐陶,火候低,极易破损,具有鲜明的仿铜礼器特点。

商代遗存发现较少,原因可能是发掘面已经低于商代当时的地面。以灰坑为主,时代为晚商,出土遗物主要有鬲、甗、盆、簋等,口沿部多宽带状,属于安丘堌堆类型。

龙山文化遗物较丰富,但遗迹类型单一,以灰坑为主。从目前发现看,主要器型有鼎、盆、鬶、罐、甗、器盖等,陶片多饰绳纹、篮纹及方格纹,磨光黑陶较少。在灰坑中出土大量鱼骨、螺壳、龟甲等遗存,也发现了各种样式的网坠,证明此时人类非常注重对水生动物资源的利用。

发现有较为丰富北辛文化晚期大汶口文化早期遗存,主要有房址、沟、灰坑,可能还有环壕存在。灰坑多较大,应该是窖穴废弃后填埋的垃圾。主要出土器物有红顶钵、小口双耳壶、釜、鼎等。

本年度最重要的发现是东周、商代、北辛文化晚期大汶口文化早期阶段三个时期的环壕。遗址南部整体时代较早,除汉墓、东周遗存外,还分布有较为丰富的新时代时代遗存。这一区域的原始地貌稍高于周围,呈缓坡状。环壕就位于这一区域的外围。东周及商代环壕位置大致相同,平面基本为圆形,东周环壕稍小,围成的面积约2000—2300平方米。东周环壕宽7-14米,可分为两期。商代壕宽8-12,深1.2-1.6米,边缘陡,沟内堆积平缓,可大致分为四期。两个时期的环壕,靠近沟内侧的1期较早,向外时代越来越晚。显示出聚落不断向外扩展的趋势。

北辛文化晚期大汶口文化早期壕沟位于遗址中部,仅发现东西向的一段,向东被商代环壕破坏。剖面呈V字形,宽约2-2.5,深1.9,底部水流痕迹明显。这种形制的沟状遗迹与汶上贾柏、沂南里宏的北辛文化时期环壕非常相似,应该是当时较为流行的环壕构筑形式。

堌堆是一类特殊的遗址类型,其文化堆积厚、延续时间长,说明在很长一个时期中是人类生存、发展、利用的重要资源。通过本次发掘,基本厘清了孙大园堌堆遗址聚落形态的历史演变进程,其中发现的北辛文化晚期大汶口文化早期阶段壕沟、商代环壕、东周环壕,对于堌堆聚落人类居住方式的研究具有重要价值;清理出的较多汉代与东周墓葬,为研究鲁西南地区墓葬提供了实物资料;遗址的北辛文化遗存丰富,在鲁西南地区较为少见,有较大学术研究价值;发掘采取了多学科参与的研究方式,提取了大量古环境样品,为研究堌堆遗址形成机制提供了重要材料。(孙启锐、饶宗岳)

汉代M114随葬器物

战国墓葬M119随葬器物组合

商代遗物

北辛晚期-大汶口早期陶片

商代环壕及北辛壕沟位置示意图

北辛晚期-大汶口早期壕沟(G8)剖面

临淄万科项目南马坊东南墓地

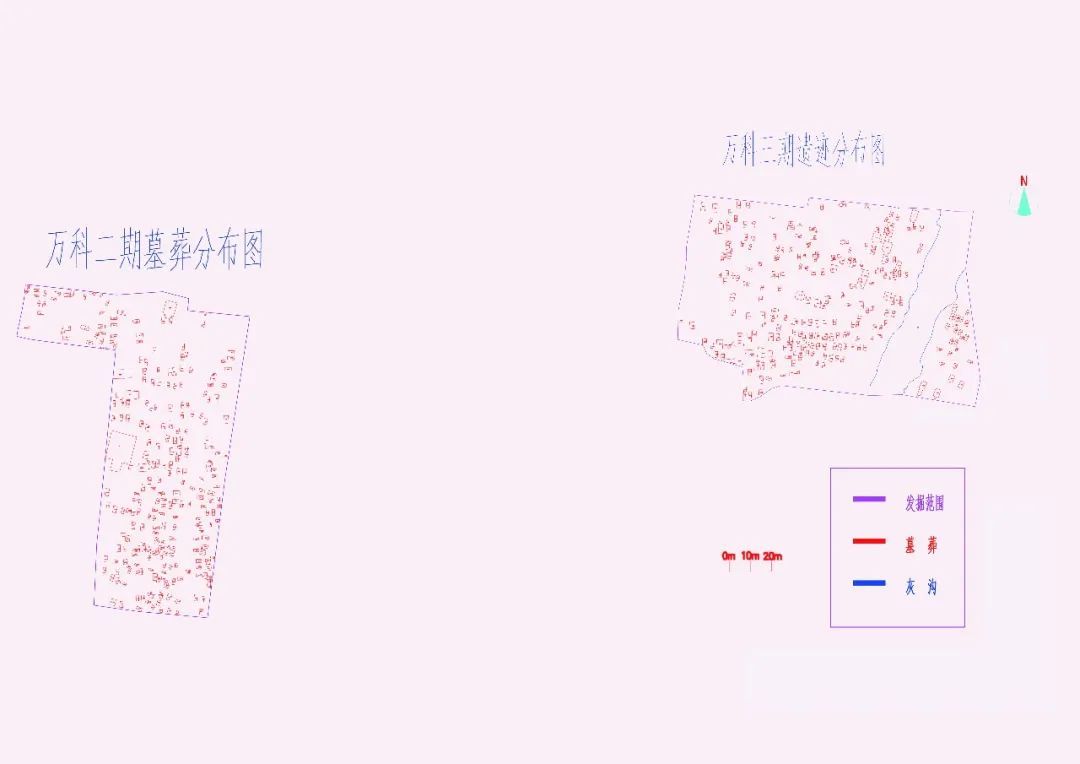

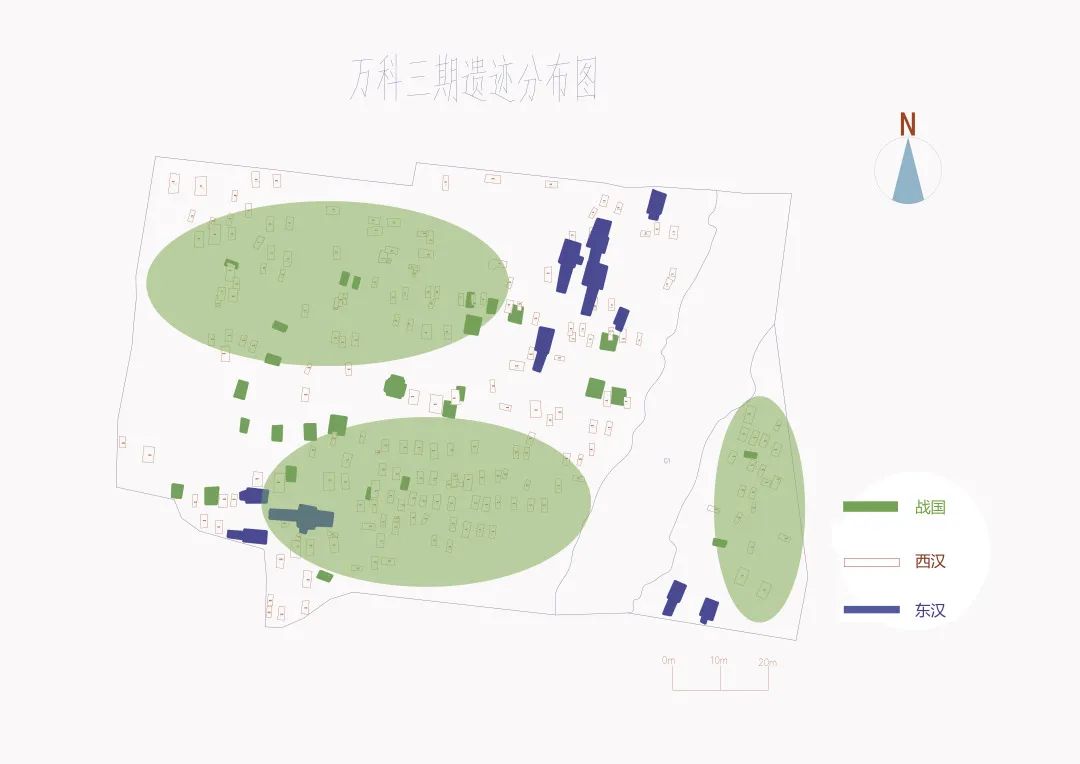

临淄万科翡翠东第建设项目位于临淄区东部,项目共分三期进行建设,一期已完成考古勘探和发掘,其万科二期及三期东区共计发掘面积27673平方米,与北部筹建中的五星颐家生活区同属于南马坊东南墓地。

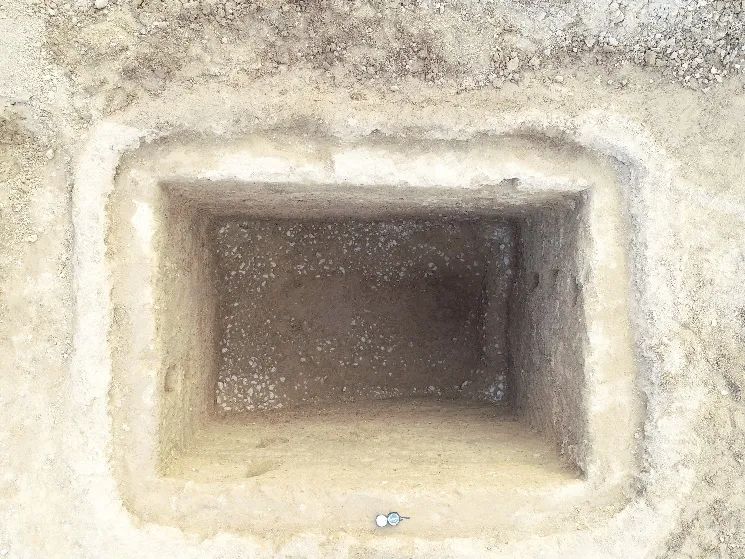

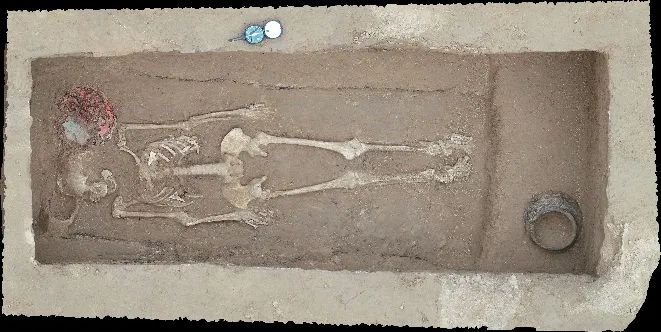

经考古发掘,共有墓葬537座,水井4眼,路沟1条。其中 “甲”字形大墓1座,中型墓1座,砖室墓17座,砖椁墓26座,小型竖穴土坑墓492座。时代自战国早期至东汉晚期,以西汉中晚期的墓葬数量最多。

战国时期墓葬多为南北向,分散分布于发掘区内,东西并列两两相对者居多。墓葬墓壁均未经进一步加工,战国墓内陶器组合为鼎、豆、笾、敦、舟、无底壶、斗等,随葬陶器放于壁龛内或二层台上。

西汉时期的墓葬,墓壁加工精细大多经棍棒捶打,墓内填土夯打较好,夯窝及夯层明显,墓葬较深普遍在6米以上,随葬器物组合以一铜镜、一陶壶或一铜镜、一陶罐最为普遍,铜镜均放入墓主头部一侧的漆盒内,伴有五铢钱出土,少数墓葬设置壁龛,流行在脚部放漆箱,箱内放置动物骨骼。在发掘区内西汉时期墓葬呈片分布,明显经过规划,根据方向和墓葬的聚集形态,大致可分为9片大小不等的墓葬区,而各墓葬区之间的形成过程,同一墓葬区内墓主之间的关系,也需要通过分期和人骨鉴定检测做进一步探讨。

东汉时期墓葬均为土坑竖穴砖室墓,全部被盗掘,破坏严重,部分墓室内存在焚烧现象,部分砖室墓存在二次利用,可将墓葬分为两期。一期为构筑墓葬后正式作为墓葬使用的时间,二期为墓葬破坏改建为某种生产生活设施使用的这段时间。

三期东区发掘区的东部发现一条大沟,呈东北-西南向宽约13米,纵贯整个发掘区,沟内堆积呈破状,填土以红褐色及灰黑色粘土为主,土质较为致密,未见明显的水流冲刷及流水沉积,且在沟底的中部和西部各发现一条与大沟同一方向的道路,两条道路近乎平行,路面均有明显的踩踏和车辙痕迹。综上初步推测,该沟应为一条路沟。年代方面,沟内上层堆积出土大量东汉时期陶片,下层堆积内出土五铢钱及减轮五铢钱,因此大沟应该是东汉时期开始废弃,从墓葬分布的情况看,西汉时期的墓葬均分布在大沟两侧,未发现大沟打破墓葬的情况,因此最迟至西汉中晚期该路沟应还在使用。另外大沟的建设是否能早到战国时期与发掘区北部五星颐家发掘区内的大墓是否存在联系(即为大墓的兆沟),也值得关注,需进一步做细致的工作。

本次发掘的临淄万科二期墓地,墓葬数量多,延续时间长,而且存在分组现象,可以通过类型学方法,进一步确定墓葬间的共时关系,研究不同时期整个墓地的分组情况及墓地的形成过程。并在此基础上讨论墓地是否存在规划现象,同一组墓葬的墓主之间是否存在血缘或地缘之间的关系。

临淄万科二期墓地北距齐国故城约3公里,墓地内的墓主很有可能生前居住于齐故城内,该片墓地也应属于齐故城的一部分,对于大方向上探讨齐故城外围的墓地规划和分布提供了重要依据

墓地时代跨战国汉代两个时期,对其发掘有助于深化对临淄地区战国及汉代社会生活状况、葬俗葬式的研究,为该区域西汉中晚期墓葬的研究提供了一批新的实物资料。

(吴玉鹏)

万科项目南马坊东南墓地遗迹分布总图

万科二期汉墓分区图

万科三期东区汉墓分区图

M1

M71

M37陶器组合

临淄辛店四村居槐行墓地

临淄区辛店街道四村居项目二期位于经十一路以西,临淄大道以南,槐行新村以东,纬二路以北。东距齐国故城10.2千米,西侧距乌河最近处约100米。

整个发掘区分东西两片区域,共计发掘面积43877平方米, 本次发掘项目共清理遗迹311处,其中墓葬107座,灰坑95处,水井109眼。其中 “甲”字形砖室墓6座,土坑墓葬101座。

战国时期墓葬两座,位于发掘区西区,均为竖穴土坑墓,随葬器物组合为鼎、豆、壶、盘。

西汉时期的墓葬大部分位于东区南部,随葬器物组合以一铜镜、一陶壶或一铜镜、一陶罐最为普遍

东汉时期墓葬主要集中于东区北部,为“甲”字形砖室墓,大部分被盗掘,破坏严重,随葬有陶碗及铜钱。

辛店四村居项目发掘墓葬由战国晚期延续至东汉,临近乌河,位于齐故城西南郊外,此区域应为依乌河而居的聚落的墓地,同向墓葬打破较少,成对出现墓葬较多,是否为家族墓地性质有待研究。水井较多,遍布整个发掘区,出土器物由金元时期延续至今,推测此区域由金元时期便有村落延续至今基本未断过。此次发掘对了解汉代时期齐故城周边聚落形态及国野关系提供了新材料。(张斌)

槐行墓地总平面图

M51

M9

M3陶器组合

H22及出土遗物

山东考古

山东考古 山东省文物考古研究院

山东省文物考古研究院