2021年度山东省文物考古研究院田野考古工作交流会(三)

曲阜书香世家项目(大庄西北墓地)

曲阜市书香世家项目(大庄西北墓地)位于教授花园对过,校场路以北,裕盛苑学生公寓以西,红星社区以南。

为配合书香世家项目工程建设,山东省文物考古研究院于2021年3-5月对其进行系统调查和勘探,共勘探到墓葬89座,墓葬区两片,窑址两座。

根据前期勘探结果,可以判断此处墓地年代为战国至汉代,通过布局可以将墓葬分为三个区域,西北区、中南区、东南区,墓地面积约5000平方米。

2021年11月对其进行考古发掘工作。此次发掘区为西北区。截止至2022年1月15日,现已确定墓葬49座,灶25座。发掘墓葬29座,灶3座。其中土坑竖穴墓20座,砖室墓1座,砖椁墓7座,石椁墓1座。

墓葬规模较小,以中小型墓葬为主,平面形状多为长方形。墓主头均向北,葬具多为一棺,保存较差,仅能辨别棺灰。人骨保存一般。

墓葬随葬品较少,目前出土器物以陶器为主,器型主要为罐和壶。另有五铢钱若干,铜镜六面,铁质环首刀四把,铁剑一把。

根据已经发掘墓葬的形制和出土随葬品,推测墓葬年代应为西汉晚期至东汉中晚期。

大庄西北墓地位于周汉鲁故城以西1.8公里处,时代延续性较长,规模较大,是一处较为重要的墓地,填补了城外西北部汉墓发掘的空白。(郑商)

发掘区域平面图

砖椁墓(M32)

石椁墓(M19)

砖室墓(M22墓室部分)

连弧铭文镜

釉陶壶

定陶王陵M2拆解与保护

定陶王墓地(王陵)M2的发掘保护。依据2018年底国家文物局审批通过的《定陶王陵M2汉墓考古工作方案》要求,明确拆解提取木椁墓室保护的前提下,本年度继续推进墓室拆解提取保护的各项工作。

一、M2木椁墓室的拆解提取。在去年的基础上,今年揭取第六层盖板方木233块,主室顶板5块、顶板下4块过梁,盖板下黄肠题凑墙上的过梁木204块,以及各室门道、甬道及两侧护壁方木等276块。大多盖板的一段表面墨书有文字,记录该方木的长度、方位、第几根。墓道两侧护壁垛木皆有榫头、榫槽、暗榫等结构连接加固。门板底端一侧镶嵌青铜柱套,与底部的柱套扣合。每个木质结构单位皆三维数字化、红外扫描、绘图、照相,取样、提取各种考古信息等。

第一层黄肠题凑目前已提取约800组,每组表面大部分皆墨书文字。文字内容包括纪年题记、工官匠作人名,每组黄肠木厚度、宽度、长度,以及在府库的方位、排列顺序等。从纪年来上看,黄肠木上年代有汉元帝、成帝、哀帝三个皇帝五六个年号。目前发现最早的年号为汉元帝初元二年(公园前47年),最晚的年号为汉哀帝建平元年(公元前6年)。从而可看出,黄肠木应该为中央少府内工官制作。墓主人死不会早于公元前6年。这为考证墓主人是丁太后提供了一个有力的佐证。

二、拆解提取墓葬木质构件的保护。依据国家文物批复《方案》要求,并多次聘请文保专家莅临现场召开专家论证会,确定不同环境条件下木质构件的保护措施。明确除黄肠题凑木外所有木质构件均采用沙埋低温脱水,黄肠木采用药泡或者低温冷冻脱水方式保护处理。同时,也聘请多家科研院所的文保科技专家指导木材表面菌类的采集及木材种属检测。

除黄肠题凑木之外的其他木制构件,均根据其长度放置在铺垫积沙的槽内,逐层封填细沙和放置木构件。积沙必须经过杀菌处理。木构件表面附带文字的位置进行科学的封护。根据此方法。文物工作人员近几一年来的封沙保护的情况进行了个别抽样观察和分析:沙埋脱水保护方法切实可行;冷冻脱水保护:结合北京大学文博学院过去对木材冷冻脱水的经验和技术,筹建冷库,开展黄肠题凑木的风冷干燥实验。根据木材脱水实验后的收缩率等效果,再决定规模采用。

三、墓砖的揭取与保护。目前M2墓室四周包裹的文字青砖已提取24层砖。共计5000多块。今年开始启动文字青砖的修复保护工作,目前已修复文字砖约3000块。修复过程中,程序分工明确。包括清理、拍照、取样分析质地、文字封护、摹本、拓片、断面加固、拼对粘结、残缺补配、各种信息统计归档等各个方面。(崔圣宽、李程浩)

定陶王陵M2黄肠题凑结构

题凑木文字

滕州前毛堌汉代石室墓

滕州前毛堌汉代石室墓位于枣庄滕州市东南31公里羊庄镇前毛崮村内中部偏西南。因当地新农村改造拆除墓顶房屋后,墓顶盖板及盗洞裸露在外,2021年7月对(M1)进行了抢救性发掘,清理面积100平方米。

该墓南北向,由墓道、墓圹和墓室构成。墓道平面呈长梯形,从南向北呈斜坡状延伸到墓门前,在墓道东部出现二次开掘现象,应是合葬开挖所致,墓道内填土分上下五层填覆。墓圹为土坑竖穴,平面呈长方形,墓圹南部有东西耳室处出现向里掏挖现象。墓室全部用石板、石条与石构件垒砌而成所。分为墓门、前室、中室、后室、东耳室、东北耳室、西耳室组成,墓室基本沿中轴线呈对称营建。

该墓因前期盗扰,随葬品出土稀少,未发现纪年文字,从墓葬结构形制和画像石风格判断,时代为东汉晚期。该墓的营建经过了精心设计,石板对接严丝合缝,后室五层叠涩顶石板内侧刻有编号。中室石柱、斗拱、虹梁、直棱窗等石构件,制作精致,在山东地区东汉石室墓中较为罕见。尤其是石柱,应受外来建筑风格的影响,该纹饰类型的汉代石柱,在山东地区为首次科学发掘出土。(刘文涛)

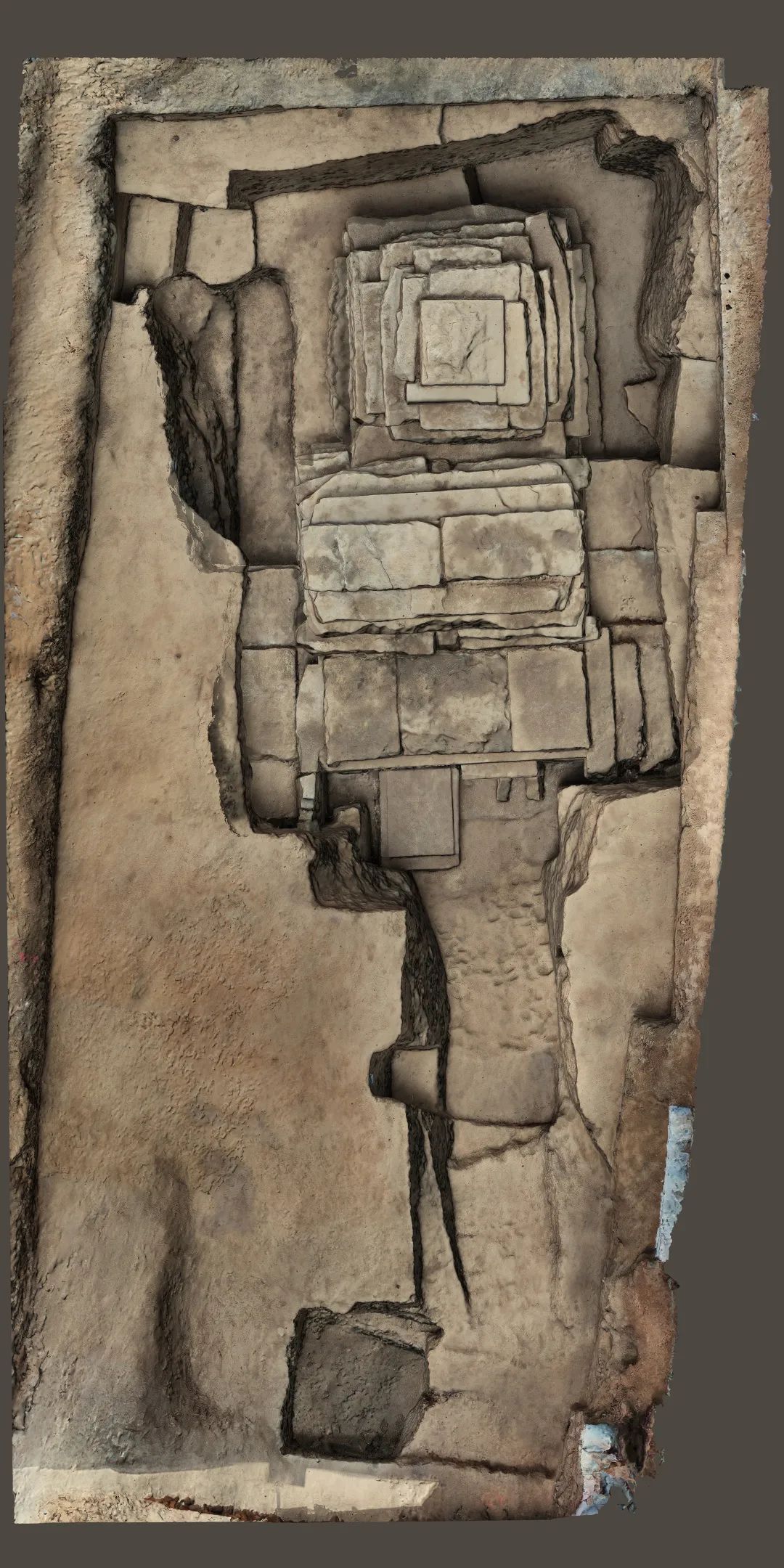

M1整体图

墓门

前室北壁

中室立柱

中室分间虹梁

后室藻井

高密后营东南墓地

后营东南墓地位于后营村东南,处于济青中线(潍坊至青岛段)路线上的互通立交区域,为考古调查新发现文物点。地处后营村东南矮坡上,地势略高,墓葬均开口于耕土层下,打破生土或砂石层(基岩层)。经询问村民,得知此墓地所在位置原来地势稍高,呈矮坡状,后因基建作业下挖,并在其上垫土约0.5米。该墓地位于国家级文物保护单位汉城阴城东南,距离约600米。通过采集陶器特征分析,区域内墓葬多为汉代。整个墓地分布比较松散,中部区域较为集中,北部和南部比较零星,极少数墓葬有打破关系,墓葬大多单独存在,少见成组现象。

本次发掘共清理各类墓葬50座,其中包括汉墓48座(含瓮棺葬1座)、清墓2座

墓葬大多已被盗或扰乱,有随葬品的墓葬仅26座,共出土陶、铜、铁、骨、石器等随葬品一批,数量合计约70余件。

根据墓葬形制和出土器物综合来看,后营东南墓地的年代约为西汉晚期至东汉早期。

由于后营东南墓地大多为小型墓葬,随葬品种类和数量都比较少,应为平民墓,此外,本墓地位于汉代城阴城遗址东南角约600米处,据此推测后营东南墓地的墓主大多可能为为汉代城阴城内的平民。(赵芳超、郭翔)

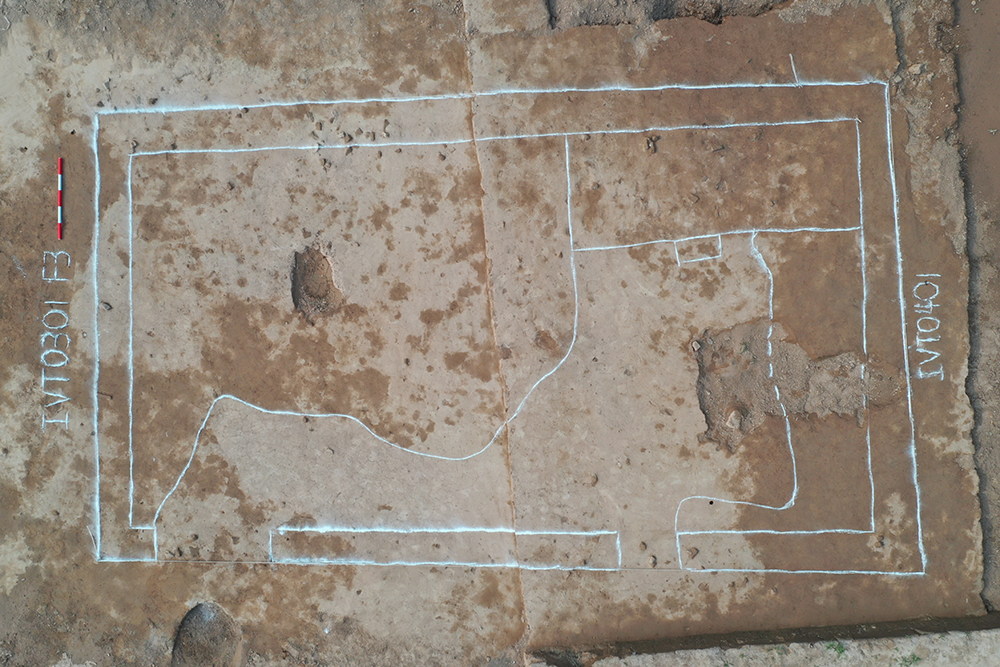

墓地平面图

M3

M1

高密后营东南墓地与其他地区出土器物对比图

临淄披甲西北墓地

披甲西北墓地位于临淄披甲村西北,处于沾临高速路线上的主干道约800米范围内,为考古调查新发现文物点,该墓地位于九顶山东麓下的山前坡地上,整体地势西高东低、北高南低,呈阶梯状。墓葬多开口于耕土层下,打破生土,目前已清理完毕47座小型汉墓。墓葬均为长方形竖穴土坑墓;个别墓内填土经过夯打,平面上有夯窝,夯窝可分有序排列和无序排列两种情况;墓葬大多有木制棺材,极少部分有砖椁,因此同时有砖椁木棺的并不多见。整个墓地分布呈松散的排列,未见墓葬之间有打破关系,北部区域比较集中,且以竖穴土坑墓为主,少见砖椁,几乎无被盗;南部相对松散,竖穴土坑墓和带墓道的砖石混筑墓均有,多已被盗。南北区域之间比较零星。目前来看,北区墓葬年代整体要早于南区。另外,墓葬多见两两成组分布。

根据墓葬形制和出土器物来看,这批墓葬的年代大体属于西汉中期至西汉晚期,墓主可能是当地的平民。(赵芳超、郭翔)

墓地航拍

M3

M1

甲西北墓地与其他地区出土器物对比图

博兴龙华寺遗址2021年度考古发掘

龙华寺遗址位于博兴县城北10千米,地处张官村、冯吴村与崇德村之间,三村坐落在遗址上。

遗址为北朝到隋唐时期重要的寺院遗址。这里应分布5个著名的寺院:北魏时期的白雀寺,东魏时期的乡义寺、武定胜刹,隋代的龙华寺,北齐末年一座未建成的龙华古刹。这里还是一处重要的地方城市遗址,由出土造像题记分析应为侨置乐陵郡的治所。遗址面积120万平方米,文化堆积厚,造像精美绝伦,题记内容丰富,具有极高的研究价值,建筑构件遍地,并有大量的陶瓷片分布。延续时间长,从东汉时期一直延续至明清。

山东省人民政府于1992年公布其为省级重点文物保护单位,国务院于2006年将其列为“全国重点文物保护单位”。

1927年,在遗址中部出土了隋龙华寺碑。多年来,多次出土了大量的铜造像、石造像和白陶造像。

2003年北京大学考古文博学院孙华老师启动了遗址和考古勘探项目,和山东省文物考古研究所一起对遗址进行了局部勘探。2005、2006年,山东省文物考古所对遗址进行了全面勘探,搞清了遗址的文化堆积分布,遗址范围120万平方米;摸清遗址的道路分布,南北向道路四条、东西向道路3条;确定铜冶炼区;确定大型夯土台基的分布;确定明清龙华寺的位置和布局。

2018年9月—2019年8月,2020年8月~2021年9月,山东省文物考古研究院与博兴县博物馆对勘探发现的四号夯土台基进行了全面的揭露发掘。

发现并确定北朝、隋、唐时期的佛寺基址一座。清理造像坑4个,铁器窖藏1个,铜钱窖藏2个,发现水井2眼,并发现了大量的精美文物。

寺院可分为三期。

早期寺院布局,由北侧讲堂、南侧大殿、院落组成,发掘发现南部山门外活动广场。大殿南侧山门部分被晚期道路及边沟严重破坏。将计划建造寺院的范围,整理地面,用土上垫,并大面积的夯打加工,以应对当地地势低洼多水涝灾害的特殊情况,基础:东西长84、南北宽79米。在北面修建夯土台基式讲堂基址,台基的夯打,从南侧开始夯打成东西长条状,两侧修整,后向北扩展六次,向南扩展一次,夯土的外侧呈斜坡状,未见版筑痕迹。台基顶部东西长22.4米、南北宽9.1米,底部东西长24.8米,南北宽12米。残高0.7米左右。南北两侧呈斜坡状。南侧中部有一道凹槽,东西长8米,宽0.5—0.6米,深0.3米,凹槽底部的两端有柱洞,西柱洞直径0.25、残深0.35,东柱洞直径0.25、深0.18米,可能为门道设施起取后留下凹槽。台基的顶面、南北坡面和西侧坡面有厚的草木灰、烧土层,可能是大殿的顶部因火烧毁塌落形成,也存在铺垫的可能。在南面修建大殿基址,平层夯打而成,底部东西长29.06米、南北残宽11.17,基础高0.6—0.75米,台基残高0.55—0.75。

中期寺院布局:北面为讲堂,东西有配殿,讲堂和配殿间由廊庑相连。南侧为大殿,再向南为山门。讲堂、东西配殿、南侧大殿皆为夯土台基高台式瓦顶建筑。

在早期寺院基础上扩修而成,将早期讲堂基址南北加宽,修建东西配殿。讲堂基址:南北宽16米,东西长25米,残高0.55—1米。南侧保留有台基底部的三角状牙砖。门道向南,位于偏东侧,门道宽2.95米。东侧配殿:南北长20米、宽11米、垫土高0.2—0.5米,台基残高0.6米;分三段从南向北夯打而成,上面有瓦顶建筑。西配殿破坏。南侧大殿:东西米长26.5、南北宽10.6米,南侧被公路边沟破坏,基础厚0.7米,台基残高0.6—0.7。讲堂、大殿、东西配殿台基皆用砖墙包边。

后因大水,东侧配殿上的瓦顶塌落在南侧和西侧院落地面上。在瓦层上面淤积二、三十厘米厚的淤土。这时候东配殿倒塌,大殿和讲堂的建筑保存较好。大水后院内形成厚达二、三十厘米的淤土。后来起取台基四周保护砖墙重新修建寺院,残留有起砖后形成的沟槽。在淤土上垫土平整,形成唐代的院落地面,用砖铺南北向道路。晚期寺院借用中期台基,基本布局同中期。讲堂基址南侧保存有用砖平铺的东西长条状散水和南侧的顺砖状牙砖。大殿台基四周用砖砌筑护坡,北侧牙砖分为二期:早期的牙砖为三角状,叠压在砖砌护坡的下面;晚期的牙砖为顺砖,和斜坡状护坡一起砌成。

出土有较为丰富的文化遗物,有白陶造像及殘块100余件、石造像及殘块200余件、铜造像2件、锡造像1件,石造像半成品1件,还出有大量的陶、瓷器、铁器、铜钱及板瓦、筒瓦、瓦当、鸱吻等建筑构件,出有鸱吻模具1件,发现有残石碑和造像题记等。

在中期东配殿基址夯土里,发现有夯打台基时掩埋的一摞三串铜钱,共287枚,皆为隋代宽缘五铢钱,用绳子串起来竖向夯打在夯土里面,应该是建造东配殿时举行奠基仪式时人为掩埋的,说明东配殿的建造年代为隋代。在讲堂基址东侧廊庑的北侧,发现有一瓷罐宽缘五铢钱,约3100枚,说明寺院的使用年代也是隋代。因此,中期寺院的建造和使用年代应为隋代。

叠压晚期寺院基址的③层堆积,及打破晚期寺院地面的灰坑里出有唐开元通宝,因此晚期寺院的下限应为唐代中期。

寺院基址的发掘,是该遗址考古发掘的第一座寺院基址。为北朝至隋代寺院研究增添了一批新的科学资料。通过发掘对寺院的布局有了基本认识,对寺院的建造、使用、维修、废弃的时代、原因、过程有了基本认识,为龙华寺的研究打下了坚实基础。从目前的资料看,隋代寺院是在前朝因火烧毁的寺院基础上修建的,建造和使用时间皆为隋代,规模大,这和龙华碑记载的龙华寺相吻合,极有可能就是隋代的龙华寺。只是塔基还需要寻找。发掘出土了精美的鎏金铜佛像、大量的白陶造像和石造像,锡佛像的发现为该遗址发现的唯一一件锡佛像,增加了佛像的种类;造像题记和碑刻的发现,对探索研究龙华寺有着重要的参考价值。

此外,在佛寺基址的东北角和西侧各发现一眼水井,寺院的东侧为生活区,多烧炊灰烬。寺院的西侧为种植区,发现的水井南侧有筒瓦砌筑的流水沟渠,为灌溉使用。(李振光)

北朝到隋代寺院的北半部(上为南)

唐代寺院布局(上为东)

造像埋藏坑

罐藏铜钱

铁器埋藏坑

建筑装饰件

石造像底座

石造像底座

鎏金铜佛

白陶佛

昌乐南申明亭金元墓地

昌乐南申明亭遗址(墓地)位于昌乐县营邱镇南申明亭村北50米,遗址(墓地)处在白浪河由西南向东北流向的折弯处,遗址呈南北向椭圆形,东西约130米,南北长约340米,面积约44000平方米。为配合济潍高速建设,山东省文物考古研究院进行考古发掘工作,发掘面积1500平方米。清理战国-汉代灰坑17个,金元墓葬10座、清代墓葬12余座。

战汉时期灰坑平面皆为圆形,剖面略呈袋状,内填土分层明显,内陶片可辨器型有灰陶豆、板瓦等。

金元墓葬按规模可分为小型墓与中型墓。小型墓按形制可分长方形土圹墓,带墓道土圹舟形砖室墓清理。小型墓内有棺痕单人仰身直肢葬,头向南,人骨头下枕土坯。随葬黑釉双系罐、铜钱等。中型墓为带墓道圆形砖室穹窿顶墓,由墓道、墓门、甬道、墓室组成,墓南向。墓室中后部用条砖平铺砌“凹”字形棺床,墓室左右壁下部有灯檠、巾架,上部有直棱窗,后壁有神龛等砖仿木结构装饰。人骨头东向,存在二次合葬葬现象,随器物有瓷碗、镇墓石、铜钱等。

清代墓葬墓分为长方形土圹墓、土圹砖室十盖板墓。长方形土圹墓,墓向南,南北两壁有壁龛,底有棺,单人人仰身直肢葬,头向南。随葬器物有瓷灯盏、四系罐等。土圹砖室石盖板墓,圹内为两砖室,间有孔相通,墓壁用条砖平砌,顶部用石板覆盖。每墓室葬一具人骨,仰身直肢葬,头向南,有棺痕。为夫妻合葬。随葬品有四系罐、瓷碗、铜钱等。

南申明亭遗址的发掘,为了解白浪河流域战汉时期的聚落分布提供了线索。发掘的金元时期墓葬,形制多样,为研究白浪河流域金元时期墓葬形制和当时人对于墓葬营建选址提供了新材料。发掘的清代墓葬,从规模和随葬品分析,都是一般平民墓葬。这对于了解清代基层民众的墓地结构和墓葬形制提供了一批新材料。金元与清代墓中大量存在使用汉砖和画像石情况,这对于了解该地金代、清代人的丧葬观的认知提供了新角度。(刘文涛、饶宗岳)

发掘区航拍

H1堆积剖面

M8金元墓葬

M10金元舟形墓

M8出土瓷器

M13清代墓葬

聊城莘县乔庙北墓地

乔庙北墓地位于聊城市莘县乔庙村北300米处。2021年11月底,为配合莘县汽车服务建设项目,山东省文物考古研究院对项目用地范围内的遗迹进行了考古发掘,共发掘墓葬2座,时代为唐代。

M1、M2为舟形土坑竖穴砖室墓,由斜坡墓道和砖室构成。墓道平面呈长方形,四壁竖直,平底。M1由东、中、西3个墓室组成,东西长540cm,南北宽316cm,高160cm。M2为单室墓,东西长300cm,南北宽160cm,高160cm。墓门呈圆拱形,砖平砌数层后起券。四壁以顺砖错缝平铺和丁砖侧立组合砌筑而成,除墓门外,三面略向外弧凸,墓室底部铺砖。有棺,人骨保存较差,M1为男女6人合葬,M2为单人葬,均为仰身直肢葬,均随葬陶罐,M1出土执壶、铁铲、铜钗、骨簪等。

该墓的形制及随葬的生活用具,可断定墓主人应为唐代庶民阶层。M1墓葬形制及合葬方式在这一时期较为少见,该墓的发掘丰富了唐代砖室墓葬资料,同时为考察该地区葬俗变迁也提供了帮助。(吴志刚、陈迪)

墓葬航拍

聊城张方什遗址

遗址位于山东省聊城市侯营镇西部,西临德州-商丘高速公路、德上高速。

为配合郑济高铁修建,山东省文物考古研究院对该遗址进行发掘,发掘面积近3700平方米。地层堆积较为简单,清理灰坑112个、沟19条、墓葬8座、房址12座、灶35座、路5条、水井2口。遗迹、遗物显示年代主要为宋金时期。此次发掘主要收获为宋代房址。

房址在探方成规律分布,分布区域有南北两部分,共发现房址12座。房址形制较为规整,均为长方形,无基槽,平地起墙,基本为南向。房屋的砌筑形式为土垒,墙拐角多有垫砖、瓦块现象。早晚房址的打破关系,证明此处被反复利用,居住区比较稳定。南向的房址面阔约为7-12m,进深约为4-7m,西向房屋面阔约为7m,进深约为4m。房址墙体厚约0.6m左右。

张方什遗址发现的房址、灶址及以陶盆、陶罐、瓷罐、瓷碗、瓷盘、盏等生活日用陶瓷为主生活用具,都可以证实此处在宋金时期是一处聚落遗址。户外灶址的发现,可了解当时生产活动方式。规律分布的房址,在史书记载及其他地区考古发现都较少,为宋代乡村聚落研究提供了新的材料。(吴志刚、陈迪)

遗址航拍

F2

F3

出土瓷器

聊城府前广场遗址

茌平区御路智慧停车场(府前广场遗址)位于聊城市茌平区城区中心位置,遗址因基本建设而发现,为配合茌平区人防和御路智慧停车场工程项目建设,经国家文物局批准,2020年12月起山东省文物考古研究院对遗址进行考古发掘,批复发掘面积3000平方米。共发掘灰坑、房址、灶、井、沟、路等各类遗迹700余处,出土铜瓷陶石玻璃等各类文物标本约2000余件。发掘表明,此处人类活动较为频繁,时代包括宋金、元、明三个时期,初步判定遗址所在应为当时的茌平县城。

北宋晚期-金代遗迹主要有灰坑、房址、蓄水池等,还发现有大面积垫土、粮食抛洒区,出土器物以瓷器、陶器为主,瓷器主要为白瓷、青瓷,白瓷器以磁州窑产品为主,有壶、罐、碗、盆、盘、钵、灯盏等。青瓷器以临汝窑、耀州窑产品为主,有盏、碗、盘等。还发现有定窑细白瓷、景德镇窑青白瓷产品,另有酱釉、柿红釉、黑釉、三彩等产品。出土陶器以灰陶、红陶为主,器形有盆、罐、盘、扑满等。

元代遗迹有房址、道路、灰坑等,出土遗物以瓷器为主,有碗、盘、灯盏等,窑口有钧窑、磁州窑、龙泉窑。

明代遗迹有道路、房址、灰坑、水井、灶等,出土文物有青花瓷碗、青花瓷盘、青釉碗、青釉盘、白釉碗、白釉盘等,窑口主要为景德镇窑、龙泉窑、磁州窑。

从发掘情况来看,府前广场遗址自北宋晚期开始一直有人类在此活动直到今天,因此遗迹之间的叠压打破关系较为复杂,由于不间断的活动,完好的房址、道路等遗迹未能保存下来,仅残存局部迹象。明代遗迹中的大面积以垫土,应与元末明初的战乱有关。

府前广场遗址是近几年来山东发现的延续时间长、出土文物数量多的重要遗址,有些出土文物在省内属首次或集中大规模发现,对于建立山东地区的宋金、元、明器物断代具有标准器意义。府前广场遗址的发掘,是对宋元时期县城遗址的一次大规模发掘,尽管未能揭露出县城布局,但是通过发掘了解了茌平县城的发展演变,证明自北宋晚期开始,茌平就作为商品流通的区域性节点,有着重要的地位,对于其他县城区域的发掘具有指导意义。(李宝军)

发掘区航拍

宋金器物坑

宋金灶

宋金瓷器

元代青瓷器

明代水井

明代瓷器

山东考古

山东考古 山东省文物考古研究院

山东省文物考古研究院