2017年度山东省田野考古工作汇报会项目简介(一)

2017年度山东省田野考古工作汇报会项目简介(一)

临沂凤凰岭遗址

发掘单位:中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、山东省文物考古研究院、临沂市文物局

凤凰岭旧石器遗址位于山东省临沂市河东区凤凰岭街道办事处王家黑墩村东的凤凰岭之上,是山东省发现最早的细石器遗址,上世纪80年代发现和采集了丰富的打制石器和细石器,但一直缺少准确的地层信息和测年数据。

本次发掘面积300平方米,设立1个主发掘区(T1-T4)和多个小型探坑(T5-T8),目的在于全面探明文化遗物的分布范围。本次发掘的地层深度最深1.8米,一般在1米左右。地层堆积相对简单,一般在耕土层下即为旧石器时代的原生地层,只在T1局部区域有厚度不超过10厘米的龙山层位(含少量陶片);旧石器原生层位的土质为灰黄带铁锈杂色的黏土质粉细砂,致密,含较多打制石器,未发现动物化石和木炭。

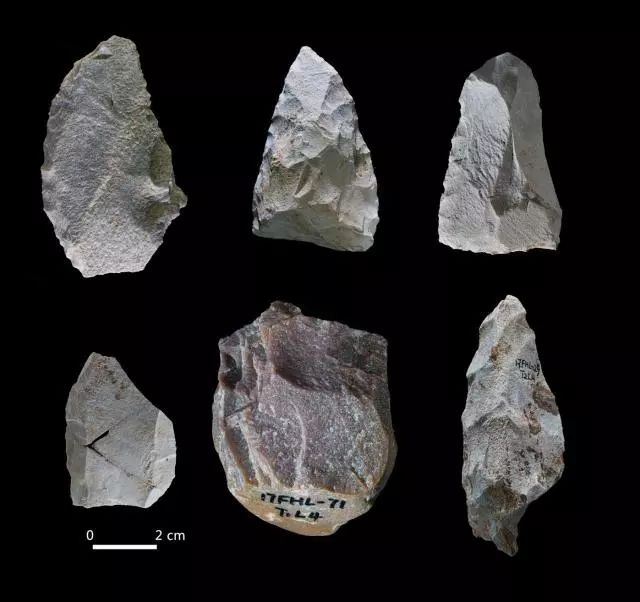

主要收获是找到了凤凰岭细石器的原生地层,从原生地层中出土了400余件石制品,包括普通石核、细石核、石锤、石片、细石叶、石器、断块、残片等,类型丰富,石器加工精致,有刮削器、锛状器、两面器(矛头)等,刷新了对凤凰岭遗址的认识,尤其是解决了凤凰岭遗址的地层问题,相关的年代问题也将用科学的手段加以解决。

凤凰岭旧石器遗址是一处重要的细石器文化遗址。山东东部的细石器文化是山东区域考古文化的一个突出特色,但该区域的细石器标本主要来源于地表采集,一直缺少地层依据,本次的发掘从原生地层中出土了较多的打制石器,包括典型的细石核和细石叶标本,为解决山东细石器文化的地层和年代问题提供了可靠的材料。

T1-4发掘状况

标本出露状况

典型石器标本

泰安大汶口遗址

发掘单位:山东省文物考古研究院

泰安大汶口遗址是黄河下游地区新石器时代的大型聚落遗址,也是大汶口文化的命名地,遗址位于泰安市岱岳区汶口镇南端的卫驾庄和宁阳县堡头村之间。

为配合大汶口国家考古遗址公园建设,于2012年起逐年对大汶口遗址进行考古发掘,揭露出一片较为完整的居址区。2016年-2017年的发掘分两区进行,北区位于河堤北侧,进一步扩大大汶口居址区的面积。南区位于河堤南侧,通过钻探找到1974和1978年的发掘区,在其东、北两侧适当扩展,希望能够将现在的考古工作有计划地与以前工作联系起来。同时在遗址周边展开了区域系统调查,调查面积共计120平方公里,确认新发现遗址多处。

通过2016-2017年的田野考古工作,对于我们进一步了解大汶口遗址的房屋形制、营建方式、布局排列情况,进一步丰富对大汶口文化的面貌尤其是聚落形态和社会性质方面的认识,有着重要的意义。北部发掘区重新解剖的9座大汶口文化房址,与以往发掘的房址同为大汶口文化早期阶段,在规模、性质大体相当,在分布上表现出一定的规律性,成排分布迹象明显,错落有致,表现出很强的整体性,已经显示出规整的聚落布局。南部发掘区清理出大量的柱洞或柱坑,形制规模不一、深浅不一,且互相存在叠压打破关系,目前辨认较为清楚的大汶口文化房址共4座,年代也集中于大汶口文化早期阶段。大量柱洞和柱坑的发现,证明此处应为大汶口人群的密集活动场所,房址经过多次营造、修整、重建的过程。南区与北区的人群活动方式及其所代表的社会组织状况有很大差别,这一现象提示我们,在大汶口遗址内可能存在有不同的社群组织。

大汶口早期房址举例

数量众多的柱洞、柱坑(南部发掘区)

区域系统调查范围示意图

章丘焦家遗址

发掘单位:山东大学

遗址地处泰沂山系北侧的山前平原地带,位于济南市章丘区西北约20公里处,南距城子崖遗址约5公里。该遗址延续时间较长,主要遗存为大汶口文化中晚期,下限为汉代。焦家遗址东西800米,南北700米,总面积约56万平方米。 2017年度的考古发掘工作收获了极为丰富的大汶口文化遗存,包括1圈城墙和壕沟、55座房址,81座墓葬等,绝大多数灰坑属于大汶口文化,此外还包括少量龙山文化、岳石文化和汉代灰坑。

本次考古发掘将继续贯彻多学科合作的工作思路,将多学科合作的思路贯穿于田野发掘和学术研究的全部过程,全面汇集考古学、历史学、生态学、生物学、材料学、古人类学、年代学、文物保护科技等诸多自然、人文学科的专业思想和技术人才,尽可能多的提取考古信息,为相关研究打下更为坚实的基础。

长期、系统的开展焦家遗址的聚落考古和多学科的综合研究,对于探讨鲁北地区聚落结构和人地关系、深化中国东部地区的文明起源和形成研究具有重大意义和价值。

焦家遗址2017年发掘现场

北区居址区房址分布图

大型墓葬举例

广饶牛家村南遗址

发掘单位:山东省水下考古研究中心、日照市文物考古研究所、山东大学

牛家村南遗址位于东营市广饶县乐安街道牛家村,为配合山东尚能实业有限公司厂区扩建工程建设,对遗址进行考古发掘。发掘区域分属牛家村村南、村东及村北三处,划为南、东、北三个区,发掘面积2600平方米。

此次发掘遗迹471处,其中灰坑429个,墓葬18座,水井4眼,窑8座,沟10条,路2条。灰坑以北朝至隋唐时期为主,少量属龙山至商周时期。墓葬以汉代为主,其中1座为龙山,2座隋唐时期。水井在战国、隋唐均有发现。8座窑址属北朝至隋唐时期。沟和道路的年代都在清代至民国时期。

遗物发现有龙山时期的黑陶杯及穿孔蚌壳,商周的陶器,鬲、罐、盆、钵、碗、纺轮、拍;骨器,锥、针及穿孔骨器,此外有卜骨;蚌器,镰、刀等。汉代的铜镜、铜钱、铜熏炉等,另有铁剑、漆器, 陶罐 ,釉陶壶。北朝至隋唐的青釉碗、盆、瓮;板瓦、筒瓦;铁鋤、铁犁;石刀、石佛、磨石等。

牛家村南遗址的使用从龙山延续到隋唐时期。南发掘区以北朝至隋唐时期人类活动最为频繁,以窑址为活动中心。此外发现有商代卜骨、陶鬲等典型商中期偏后的遗物,这为研究商人在鲁北地区的活动有重要意义。东发掘区以汉代墓葬为主,亦有保存完好的唐宋时期窑址。汉代墓葬均填埋有大量陶片、瓦片及少量铜器等,陶片年代部分能早到春秋或战国时期,多伴有漆器出土,这对研究汉代鲁北地区葬俗有重要意义。

出土商代卜骨

汉代墓葬举例

隋唐时期窑址

曲阜鲁国故城遗址

发掘单位:山东省文物考古研究院

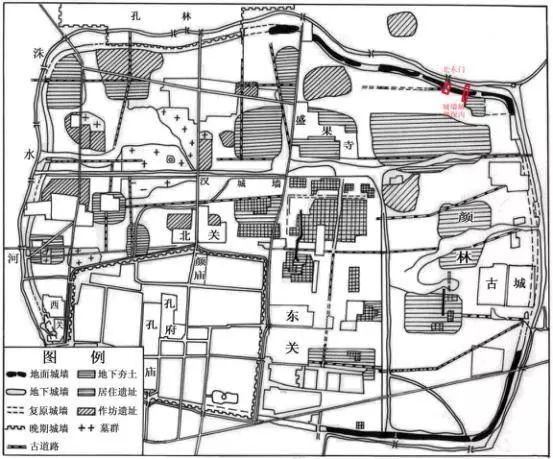

曲阜鲁国故城是中国周代鲁国都城遗址。2016-2017年对北东门东部现存城墙及其东部150米处城墙、城壕及城内遗址进行解剖。北东门东部城墙地面部分残宽约20、高约5米。初步分为五期,一、二期城墙位于内侧,均宽约18米。一期城墙时代为春秋早期,二期城墙时代为春秋中晚期。三期城墙为春秋时期向外增筑扩建形成。四、五期城墙为战国时期。建筑形式为由内向外,由低向高,由早到晚依次建筑。

东北城墙始建年代为春秋早期,此后又有春秋中期、春秋晚期、战国早、中、晚期城墙。城墙堆夯筑方式由堆筑、集束棍夯、圆头单棍夯到平头单棍夯。此处战国早期出现穿棍,除了早期堆筑城墙外,均分段版筑,总体呈现下部倾斜堆筑,上部平夯的特点。

通过北城墙两处解剖发掘,确认了城墙始建年代及分期。城墙建筑年代可与鲁僖公筑城、越国北上、楚国灭鲁等历史大事件相对应。

鲁国故城遗迹分布图

东北城墙、城壕东壁剖面图

城墙内侧遗迹

枣庄东江遗址

发掘单位:山东省文物考古研究院

东江遗址位于枣庄市山亭区山城街道东江村南侧约100米处,为山东省重点文物保护单位,是小邾国早期国君墓地所在地遗址内以东周遗存为主要内涵。根据早前调查确认,遗址内分为东、西两个台地,东西总长约1500米,南北宽约500米,总面积达750000平方米左右。出土遗物以陶器为主,少量石、骨、蚌、铜器,共计约100件左右。

根据遗迹相互叠压、打破关系,发掘遗迹时代大致可分为春秋早期——春秋晚期至战国早期——战国晚期三段。其中,春秋早期遗迹数量较少,与早年发掘小邾国国君墓时代相近,除个别大型窖穴外,春秋早期大墓与发掘区间存在一个不规则大坑池(池苑?),坑内堆积以淤积层为主,应为长年水浸形成。春秋晚期及战国早期遗迹以发掘区北部少量灰坑为主。战国晚期为壕沟废弃年代,以大量圆形窖穴、壕沟内堆积及南部大型建筑基址为代表。城址破坏严重,目前可以明确的是西、北两侧城墙及壕沟,东、南两侧城墙与壕沟由于“农业学大寨”取土破坏无法确认,据上世纪60年代卫片初判,该城面积约4万平米左右。从现有资料来看,该城与春秋早期大墓无直接联系。

发掘区全景

东江遗址出土春秋时期遗物

东江遗址出土战国时期遗物

临淄齐故城小城北门遗址

发掘单位:山东省文物考古研究院、临淄区文物管理局

齐故城是周代齐国的都城,位于山东省淄博市临淄区中部,西南距临淄区政府驻地6.5千米。齐故城分为大城和小城,小城位于大城西南部,共有5座城门,分别为东墙、北墙、西墙各一个,南墙二个。经勘探初步了解北门位于北墙中部偏西,西距大城小城结合处约110米。通过本次考古发掘工作共发现金元、唐代、汉代及战国末期等时期的墓葬、灰坑、道路、灰沟和水井遗迹90余个,出土器物以汉代陶罐和战国瓦当为大宗,铁器、石器及骨器较少。

本次发掘区内发现与早期城门建筑有关的遗迹为L1,南北向道路,与城墙走向基本垂直;整体堆积深度达1.5米,延续时间较长,堆积共分为8层,顶部为近代、金元、唐代时期道路,底部四层为早期道路,时代为战国至西汉,宽3.2~3.4米,厚约40厘米,可见有明显的三条车辙,宽度1.1米;早期道路两侧均为夯土,基本可认定此处为齐故城小城北门。该项目充分将发掘与勘探进行结合,在门内侧发现两个大型的夯土建筑台基;发掘期间开展了“保护文物 传承文化 你我同行”主题的公众考古活动,设计了“走进小城北门 走近临淄考古”主题图片展以及“考古学是什么”的考古知识图片展,邀请附近的中小学生参与考古发掘,亲自体验考古,起到了较好的文物保护宣传效果。

道路中部车辙痕迹

公众考古活动

济南市梁二村战国墓

发掘单位:济南市考古研究所

为配合济南市新东站片区安置房建设工程,济南市考古研究所对历城区梁二村发现的三座战国墓和两座周代木构水井进行了抢救性发掘。

M1形制为“甲”字形竖穴土坑积石木椁墓,被破坏严重。墓室呈台阶状内收,填土夯筑而成,椁室四周以大型石块垒砌,石块间填以卵石和蚌壳。前期征缴出土器物40余件(组),多已残损,初步统计相对完整的有青铜镈钟、钮钟、句鑃、盖豆、罍、镜,另有盒形、罐形明器、璧形铜环、石磬残片。扰乱填土中采集小金环、铜镞、铜戈、圭形铜片、玉瑗、骨蚌饰等30余件(组)。

M2为竖穴土坑积石木椁墓,仅存底部椁室部分。椁室底部先平铺一层不规则石板,再填以鹅卵石,其上置一椁一棺。随葬品8件,铜鐏、铜戈、圆形铜盒、铜镜、铜剑、骨雕等,均置于椁内棺外东西两侧。

M3为“甲”字形竖穴土坑积石木椁墓,该墓盗扰严重,随葬品发现很少,仅在盗洞内发现铜盖弓帽、铺首、熨斗等小器物十余件。

另外在在M1发掘过程中,发现其东壁、北侧各打破一座水井。两井形制一致,土圹平面近椭圆形,内部保存有较为完整的木构井框,由略经加工的木材层层搭叠而成,其时代为春秋时期。

三座墓葬虽被严重破坏,但结构相对完整、随葬品较为丰富,尤其M1和M3是济南乃至山东地区近年来发现的规模最大的战国墓,根据其形制和出土器物推测墓主人当为大夫一级的贵族,时代大致为战国中晚期;M2墓主人为士级别,应为M1陪葬墓或家族墓。为研究齐国葬俗、齐国边邑、齐文化变迁、齐国历史等提供了重要资料。保存相对完整的周代木构水井在山东地区也较为罕见,对研究当地的环境变迁、聚落形态等有重要意义。

M1全景

M1出土遗物

木构水井

山东考古

山东考古 山东省文物考古研究院

山东省文物考古研究院